◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|「新版『資本論』の研究」のトップ |第一部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#003:価値論(第一篇「商品と貨幣」 第1章 商品、第2章 交換過程)

本論に入ります。第一部(資本の生産過程)第一篇(商品と貨幣)は「価値論」と「貨幣論」です。

前回で述べたように、理論のあらすじや、必ず読んで欲しい重要なところは、このようにオレンジの背景の部分に集約されています。

ykbdataの独自の見解や、引用資料はこのようにライトグリーンになっています。

表題や、その他の「逐条解説」部分などは、このようにグレイです。目的によって選んで読んでください。

後の当該箇所でも断りますが、他文献の原文引用はこのように幅の狭い段落となっています。

第1章 商品 ①p65〜p166

第1章(商品)では商品を論じていますが、商品交換が資本主義的生産様式の固有の形態だからで、論じたいのは商品の「価値」についてです。

第1節 商品の二つの要因――使用価値と価値(価値の実体、価値の大きさ)①p65〜p76

最初に結論を要約すると、第1節と第2節では、商品には「使用価値」と「価値」があるが、その背後には労働の二重性がある、つまり一面では人間の個別的欲求を満たす「使用価値」(見えるし、さわれるし、時には匂う)を創造する「具体的有用労働」と、もう一面ではどんな労働にも共通な、「抽象的人間労働」が「価値」(見えないし、さわることもできないし、匂いもしない)をつくりだし(①p71)、「価値」は「さしあたり」(現象的には)、交換されるさまざまな使用価値の量の比率=「交換価値」として現れるが(①p68最初の行)、「交換価値」の実体は抽象的人間労働の結晶としての商品価値=「価値」であり(①p71〜72)、「価値」の大きさはその商品を生産するのに必要な社会的平均的労働時間で決まる(①p72〜p73)、ということが中心的内容だと思います。

では、段落ごとに読み解いていきましょう。①p66「資本主義的生産様式が支配している諸社会の富・・・」

それは「商品の巨大な集まり」だから、「われわれの研究は、商品の分析から始まる」わけです。資本主義的生産様式は商品生産が特徴ですから、それだけの意味です。

①p65〜p66「商品は、なによりもまず・・・」

なんらかの種類の人間的欲求を満たすものであり、それが生活手段、あるいは享楽手段、さらには生産手段であっても何ら問題ではないと、スミスやリカードウには見えていない商品(生産手段)もすでに視野に入れています。

p66「鉄、紙などの有用物は・・・」

質――使用の仕方、量――社会的尺度は商品の質(長い、重い・・・)と習慣(1エレは腕の長さが語源とされる単位で66.7cm、1ブッフェルは36.4リットルで農産物を入れる桶の体積が起源か?)から生じる。

①p66〜p67「ある物の有用性は・・・」

ある物の有用性は、その物を「使用価値」にします。そしてその有用性を示す素材的特質の量的規定があるから、これから考察しようとしている、交換価値が生まれます。ここで初めて「交換価値」が登場します。

①p68「交換価値は・・・」

その「交換価値」は、「さしあたり」(本来の「価値」に迫るうえでの過渡的形態という意味か)ある商品の他の商品との交換比率として現れます。その比率は絶えず変動するので、何か偶然的はもののようにも見えますが、この交換価値をこれから詳しく考察するよとマルクスは宣言します。

①p68〜p69「ある特定の商品・・・」〜「さらに、二つの商品・・・」

たとえば1クオーター(=8ブッシェル=約292リットル)の小麦は、x量の靴墨、y量の絹、z量の金など、いろいろな交換価値を持っているが、そのことはx量の靴墨、y量の絹、z量の金は同じ等しいものを表現する「現象形態」でしかありえないと、交換価値の裏に「本質的な・・・第三のもの」が潜んでいると、「価値」の存在を匂わせます。

①p69〜p70「簡単な幾何学上の一例が・・・」

あまり妥当な例とは思えませんが、現象と本質の関係は、多角形はいくつかの多様な三角形に分解され、その三角形は多様な形状にかかわらず、その面積が底辺×高さ÷2であるというたとえ話です。

①p70「この共通なもの・・・」

交換価値は、商品の自然的属性(後に素材的特性とも言う)ではありえず、使用価値の捨象だと、論を進めます。

①p71「そこで・・・」〜「そこで・・・」

前段に続いて、さらに諸商品体の使用価値を捨象すると残るのは労働生産物という属性だけだが、その物的諸成分と諸形態をも捨象すると、さまざまな労働の有用的性格も消えうせ、それらの労働は(価値の実体である)同等な人間労働、「すなわち抽象的人間労働に還元される」と、初めて「抽象的人間労働」を登場させます。

さらに、これらの労働生産物になお残っているものは、人間的労働の凝固体以外の何物でもなく、これらの物の生産に支出された(抽象的)人間的労働の堆積であり、この社会的実態の結晶としての価値(商品価値)であると、「価値」の本質を理論の力で導き出します。

なお、ここから先に読み進めて分かったことですが、「労働生産物もまたわれわれの手ですでに変えられている」とは、例えばリンネルの材料となる亜麻糸には亜麻紡績労働が、亜麻糸の原料となる亜麻には亜麻栽培・採取労働が、というように、どんな原材料も自然のままの物はなく、必ず具体的有用労働が加えられているということだと思います。労働生産物に加えられた具体的有用労働をすべてさかのぼって取り除けば、有用で使用価値はあるが価値のない手つかずの土地にたどり着きます。(p79〜p80参照)

①p71〜p72「諸商品の交換価値そのものにおいては・・・」

ここでは、「使用価値」を捨象して得られる本質的で抽象的な「価値」の現象形態が「交換価値」であるが、しばらくこの形態とは無関係に考察を進める、と言っています。

①p72「したがって・・・」

「価値」の実体は「抽象的人間労働」であり、その大きさは労働の分量で、労働時間で測られる、と一応の結論が出てきます。

①p72〜p73「一商品の価値が・・・」

商品の価値を規定する、その労働時間は、労働者の熟練度に左右されない同質な、社会的平均的な人間労働によって、何らかの使用価値を生産するのに必要な労働時間(「社会的必要労働時間」)です。この社会的(必要)労働時間は、たとえば織物業での蒸気機関の導入などで変動します。

①p73「したがって・・・」

前段のくり返しに加え、だから社会的必要労働時間が同等な商品は(それを生産する作業場の効率のバラツキにかかわらず)同じ価値の大きさを持ち、諸商品の価値の差(比)は社会的(平均的)必要労働時間の差(比)ということになり、「価値としては、すべての商品は、一定量の凝固した労働時間にほかならない」(マルクス『経済学批判』より)

①p74〜p75「だから・・・」

ここでは、農場や鉱山の生産力が高くなれば、その生産物である小麦やダイヤモンドは価値が低くなり、農場や鉱山の生産力が高くなれば、それら生産物は価値が高くなるという、価値の実体を知らないと観念的には逆転することを明らかにしています。

①p76「ある物は・・・」

ここでは、第三部の「地代論」で特に問題になる、人間の手が入っていない自然、例えば空気、未開拓地、自然の草原、原生林などは、使用価値はあっても価値はないものがあると断っています。さらに、自給自足経済では使用価値はつくりだすが、それは商品ではない、商品の使用価値とは他人にとっての使用価値だと言っています。

エンゲルスの挿入文は、中世の農民が領主におさめる年貢や僧侶のための「十分の一税」の穀物は、交換ではなく収奪だから使用価値であっても(交換を目的とする)商品ではないということです。

最後に無用な(使用価値のない)ものは、それにどんなに労働が含まれていようが、それは価値を形成しないと断ります。

つまり、価値のない使用価値はあるが、使用価値のない価値はないと、またグルグル回しで締めくくります。

ということで、第1節の結論は商品の価値の大きさははその生産に費やされた社会的必要労働時間できまる、ということです。

第2節 商品に表される労働の二重性格 ①p77〜p87

①p77

「価値」の実体は労働であるということには、すでに古典経済学派(W・ぺティ、A・スミス、D・リカードウ)が到達しましたが、この労働の二重性についてはマルクスが「商品に含まれる労働のこの二面的性質は、私によってはじめて批判的に指摘されたものである。この点は、経済学の理解にとって決定的な点であるから、ここで立ち入って説明しておこう」と自慢するほど大切な概念です。

①p77〜p78「二つの商品・・・」〜「上着は・・・」

これまで「労働の有用的性格」(p71)という表現と「抽象的人間労働」という規定はありましたが、ここではまず、商品の有用性、すなわち使用価値を生み出す労働の性格の一面を「有用労働」と規定します。「具体的有用労働」と同義語で、もう一面の性格が「抽象的人間労働」ですから、「具体的有用労働」が一番正確だと思います。しかしマルクスは「有用労働」、「人間労働」と略して使います。

①p78「上着とリンネルとが・・・」

質的に異なる使用価値は、質的に異なる有用労働の生産物であると、当たり前のことを確認します。なお、前にも触れましたが、リンネルは亜麻でおられた肌着にも用いられる布で、上着の素材は毛織物(ウール)です。

①p78 「さまざまな種類の・・・」

多様な使用価値を持つ商品の総体は、商品それ自体の存立条件である社会的分業を表しています。商品はすべて交換(販売)を目的として生産されるということです。しかし、マルクスが新しく研究を始めた(*訳注参照)古代インドなどの共同体内では、社会的分業はあるが商品生産ではないと断りを入れます。

①p79 「したがって・・・」

多様な商品を生産する合目的的な具体的有用労働の質的区別が社会的分業に発展する、と言っています。古代インド共同体も含めると、多様な商品の生産ではなく、多様な生産物の生産にも同じことが言えるのではないでしょうか。自給自足経済では、一つの農民家族が、農産物から布や着物、農機具まで生産することもありましたが。

①p79 「ところで・・・」

ここでは、生産の社会的分業が、特に資本主義的生産様式以前で、ある人間がほぼ一生従事するある特定の職業身分の自立までに発展する、というようなことを言っています。

若いころのマルクスの未来社会像は当初、身分制度のもとになっている社会的分業を無くすことにあったようです。

①79〜p80 「使用価値である・・・」

リンネルだけを例に取れば、織布労働、紡績労働、亜麻栽培・採取労働など過去にさかのぼって具体的有用労働を捨象していくと、日光や降雨も含む土地という、人間の関与なしに天然に存在する「物質的基体」が必ず残ります。鉄鋼材料もさかのぼれば、鉄鉱石を含む鉱山(土地)が残ります。つまり「労働は素材的富の父であり、土地はその母である」(W・ペティ―)という訳です。

①p81〜p82 「そこで、こんどは・・・」〜「われわれの想定によれば・・・」

「商品に表される労働の二重性格」のうちの、具体的有用労働による商品の「使用価値」から、抽象的人間労働による商品の「価値」に話を移します。

織布労働と裁縫労働は質的に違うが、20エレのリンネルの価値は1着の上着の価値に等しいというのはリンネルと上着に共通な、織布労働と裁縫労働とに共通な労働、人間の脳髄、筋肉、神経、手などの生産的支出、すなわち抽象的人間労働であると、第1節を思い出させます。

ここで新しいことは、複雑労働は何倍加された単純労働としてのみ通用する(還元される)のが抽象的人間労働だと言っていることです。ですから、複雑労働は単純労働より何倍化の価値を生み出すので、複雑労働ができる労働力は資本家からの需要も大きく、その労働力の価格である労賃は高くなります。つまり熟練の職人の生産物は価値も価格も高くなります。

しかし、これからの考察では簡単のために、どんな労働も単純労働と見なすと断ります。

①p83 「したがって・・・」

ここもほぼ第1節のくり返しですが、読んでいて気づいたのは、マルクスはリンネルには織布労働が、上着には裁縫労働が、しかし同じ抽象的人間労働は凝固しているとしていますが、上着の価値には裁縫労働だけでなく、羊毛布(ウール)をつくるまでの抽象的人間労働も加えられています。これを、マルクスは十分わかっているのですが、簡単のために(発生論的に語るために)それは第三篇6章「可変資本と不変資本」までは度外視しているわけです。

①p83〜p84 「だが・・・」

1着の上着の価値が20エレのリンネルの価値に等しいということは、1着の上着を生産する時間は、20エレのリンネルを生産する時間に等しい、労働力が等しい時間にわたって支出されているということだと、これもほぼ第1節のくり返しです。

①p84 「したがって・・・」

使用価値の違いは労働の質によって、価値の大きさは労働の量、すなわち労働の継続時間によると、これもほぼ第1節のくり返しです。

①p84 「たとえば・・・」

具体的有用労働の生産力(「生産力」は同じ労働時間でどれだけの使用価値(商品)の量を生産できるかという意味で、つねに具体的有用労働の生産力であり、同じ時間につねに同じ価値を生み出すという、抽象的人間労働の生産力というものはありません)が不変のままであれば、生産される上着の量とその価値は比例しますが、それは生産される上着の量と労働時間が比例するからです。「1着の上着がx労働日を表すなら、2着の上着は2x労働日を表す」ということです。しかし、生産力が2倍になれば2着の上着がx労働日で生産されるので、労働の継続時間による1着の上着の価値は半分になります。

①p85 「より大きい分量の使用価値は・・・」

ここは、商品の量(素材的富の量)が増大するのに対応して、同時にその価値の大きさが低下することもありうると、前段の続きです。

労働の二重性を把握しないと「…労働によって提供される使用価値の総量を増大させる生産力の変動が、もしこの使用価値総量の生産に必要な労働時間の総計を短縮させるならば、その同じ生産力の変動は、この増大した使用価値総量の価値の大きさを減少させる」という一見逆方向の運動が理解できません。

前段も含め、ここもほぼ第1節(p74〜p75)のくり返しです。

①p85〜p86 「すべての労働は・・・」

あらためて抽象的人間労働が商品価値を形成し、具体的有用労働が使用価値を形成すると、第1節の結論をくり返します。

第2節は、新しい視点もありますが、途中からはほぼ第1節のくり返しでした。

第3節 価値形態または交換価値 ①p87〜p128

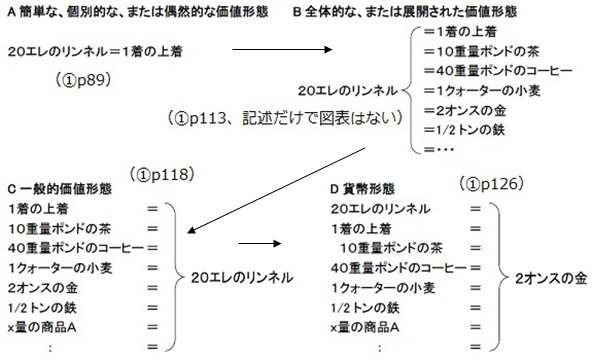

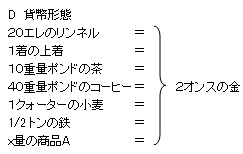

第3節は価値論から貨幣論への橋渡し部分です。要約すると、単純な交換を表す価値形態から「C一般的価値形態」(①p118)に発展し、ついには「D貨幣形態」(①p126)に到達する、と、商品および貨幣の「神秘的性格」を暴露します。

貨幣が登場して以来、貨幣には特別の力、神秘的な力があるように見えますが、貨幣(金)も労働生産物であり、第1節、第2節の価値法則のなかにあります。

諸商品の交換価値を貨幣(金)で表したものが「価格」となります。この貨幣形態で価値形態は完成し、貨幣は「価値」を直接表すようになりますが、しかし同時にこの貨幣形態が、資本主義的生産関係(つまり労働の搾取)を覆い隠す働きをします。(①p136)

①p87 「商品は・・・」

ここは第2節の結論のおさらいで、労働の二重性にもとづく商品の二重形態に触れています。

①p87〜p88 「商品の価値対象性は・・・」

ここは、第1節の結論を「思い出せば」(p88)商品の価値対象性(価値の実体)は商品と商品との社会的関係においてのみ現れるから、貨幣の実体についても(次の段落で触れるようにこれが3節の目的)この交換関係に立ち戻って考察するよと言っています。「寡(やもめ)のクイックリー」はどうでもいいことです。

①p88 「だれでも・・・」

なぜマルクスがここまで価値形態に拘泥するかというと、どんな商品も共通の価値形態(価格)をもつことは誰でも知っているが、「いまここでなしとげられなくてはならないことは、ブルジョア経済学によって決して試みられることもなかったこと、すなわちこの貨幣形態の発生を立証すること、すなわち、諸商品の価値関係に含まれている価値表現の発展を、その最も簡単なもっともめだたない姿態から目をくらませる貨幣形態にいたるまでの追跡することである。それによって、同時に、貨幣の謎も消え失せる。」と述べているように、考古学のように歴史の地層に埋もれた貨幣の始祖鳥を掘り出し、貨幣の起源と本質を知ろうということです。(「発生論」)

マルクスは第3節のなかで貨幣を発生論的に把握するために、他にない、次のようなかなり多段階の階層状の論理展開を行います。

A簡単な、個別的な、または偶然的な価値形態

1価値表現の両極−−相対的価値形態と等価形態

2相対的価値形態

a相対的価値形態の内実

b相対的価値形態の量的規定性

3等価形態

4簡単な価値形態の全体

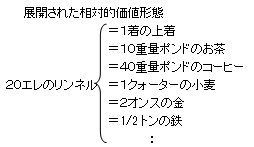

B全体的な、または展開された価値形態

1展開された相対的価値形態

2特殊的価値形態

3全体的な、または展開された価値形態の欠陥

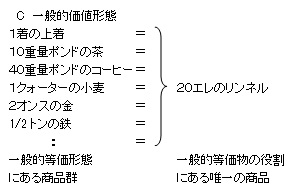

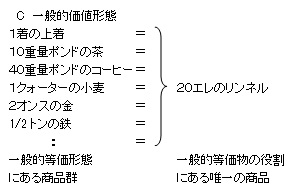

C一般的価値形態

1価値形態の変化した性格

2相対的価値形態と等価形態との発展

3一般的価値形態から貨幣形態への移行

D貨幣形態

かなりしつこいヘーゲル風で「発生論」的な論理の展開をまとめて図にすると以下のようになります。単純な価値形態が自己発展して貨幣形態で完成するというわけです。

最後の貨幣形態で「2オンスの金」の鋳貨名が「2ポンド」ならば、私たちがなじみの「20エレのリンネル=2ポンド」という「価格」になります。(①p127〜p128)「1着の上着=2ポンド」の方がわかりやすいでしょう。

「発生論」ついて実に的確に語ったykbdataの2002年の言葉がykbdataのWebサイト「性の起源と愛への進化に関する研究」に残されています。この研究は始まったとたん、ykbdataの任務との関係で中断しています。

ここからしばらく超屁理屈っぽいので「逐条解説」はやめてあらすじだけにします。 A 簡単な、個別的な、または偶然的な価値形態 ①p89〜p113

20エレのリンネル=1着の上着

このように、ある一つの商品ともう一つの等価を表す形態です。

1 価値表現の両極――相対的価値形態と等価形態 ①p89〜p90

マルクスはこのもっとも簡単な価値形態を出発点に「すべての価値形態の秘密は、この簡単な価値形態のうちに潜んでいる。だから、この価値形態の分析には真の困難がある」と意味深な言い方で、ヘーゲルの論理学風に、論理を開始しますが、ykbdataから言わせれば、ほとんど屁理屈で、弁証法の罠で読者を試しているだけです。

20エレのリンネル=1着の上着

この等式の左辺の20エレのリンネルとその価値は能動的役割を果たし、相対的価値形態にあると表現されます。右辺の等価物は受動的な役割を果たし、等価形態にあると表現されます。つまりこの価値表現は、20エレのリンネルの価値を1着の上着で表している、という訳です。

2 相対的価値形態 ①p91〜p100

ある商品(等式の左辺)の価値が、他の商品(等式の右辺)で表されていることを、相対的価値形態と呼んでいます。

a 相対的価値形態の内実

初めに、「異なったものの大きさは、それらが同じ単位に還元されてはじめて、量的に比較されうる、ということである」と量の比率ばかりに注目しているブルジョア経済学者ベイリーを原注(一七)で批判しています。(p91)

同じ単位というと5kgのリンネルと1kgの上着が等価と言っているのかというとそうではなく、やはりここも20エレのリンネルと1着の上着には同じ量の労働(時間)が費やされているという意味です。

結論はすでに出ているのですが、あくまでもヘーゲル流に「価値」概念の自己発展という論理形式にこだわっています。

さらにマルクスは、酪酸と蟻酸プロピルはその原子組成は同じなのに、一方ではチーズのよい香りの元で、一方は皮をなめすための悪臭を放つ溶剤であり、まったく別のものだと、有機化学の知識もひけらかします。価値は同じなのに、使用価値はまったく別のものだということです。(p92)

ちなみに、すでに同じ意味として「人間的労働」あるいは「人間労働」という表現の、言葉としては、ここで初めて「抽象的人間労働」という正確な規定が初めて出てきます。(p93)

そのあとは、金モールの話(p94)や、国王がいるから家臣がいるのではなく、国王に対して陛下の態度とる家臣がいるから国王がいるのだとか、上着のリンネルへの等置は神の子羊(キリスト)と同等性があるとか(p95)、ドイツ語は相対的価値形態を言い表すのに不適切(p96)だとか、ほとんど「ヘーゲル風おしゃべり」の皮肉と比喩、屁理屈のオンパレードです。

しかし最後に「商品Aの価値は、このように商品Bの使用価値で表現されて、相対的価値という形態をもつ」と、「相対的価値形態」という概念が明確に規定されます。(p97)

b 相対的価値形態の量的規定性

ここでは「リンネル=上着」ではなく、20エレのリンネル=1着の上着」というふうに、両辺に量的規定性があるということ言っていますが(p97〜p98)、それは労働の生産力が変動するたびに変動する(p98)ので、両辺での変動が相対的価値表現にどう影響するか研究する、と言って

Ⅰ リンネルの価値は変動するが、上着の価値が不変の場合

Ⅱ リンネルの価値は不変だが、上着の価値が変動する場合

Ⅲ リンネルと上着の価値が同じ方向に同じ比率で変動する場合

Ⅳ リンネルと上着の価値が同じ方向に違う比率で変動する場合

を考察します。

読んでもらえばわかりますが、Ⅲなどは両辺の価値が変動しても「20エレのリンネル=1着の上着」は変わらない訳で、結論として価値の変動は相対的価値形態の両辺の量的規定性に「明確にも余すところなしにも反映されはしない」と結論を述べます。(p100)だから「絶対的等価形態」ではなく「相対的価値形態」なのです。

3 等価形態 ①p101〜p109

①p101〜p102 「われわれは・・・」

「20エレのリンネル=1着の上着」という相対的等価形態では、等式の右辺の上着に「等価物という形態を押し付ける」で始まるこの部分では、上着がリンネルと交換しうるものという「等価形態」=「直接的交換可能性」を上着という等価物に押し付けるということだと思います。最終的には貨幣商品(金)がその排他的役割を社会から押し付けられる、ということを匂わせています。

①p102 「あらゆる種類の・・・」

このように等価形態はある商品とある別の商品との直接的交換可能性を表しているが、その交換比率を表していない、上着の価値の大きさは上着を生産する社会的必要労働時間によってきまるが、このことを1着の上着は何も表していない、と言っています。

①p102〜p103 「たとえば・・・」

しかし、ここでは上着がリンネルの等価物としてリンネルの価値の尺度としての役を務め、両方とも価値が不変なら「40エレのリンネル=2着の上着」となります。上着はリンネルの価値を表現できますが、上着自身の価値を表現することはできません。ところがベイリーは価値表現のただ量的な関係のみを見ていると、再度批判します。

①p103 「等価形態の・・・」〜「商品の自然形態が・・・」

次の「等価形態の考察にさいして目を引く第一の独自性は、使用価値がその反対物である価値の現象形態になることである。(あれれ?「価値」の現象形態は「交換価値」でなかったの?*ykb)だが、注意せよ。この〝入れ替わり"は」相対的価値形態にある両商品が取り結ぶ関係の内部のみで生じる、どんな商品も自分自身で価値を表すことができず、どんな商品も他の使用価値に関連せざるを得ないという部分は、貨幣商品(金)だけが自分自身で価値を表すことができる、ということの伏線です。

①p103〜p104 「このことを・・・」〜「しかし・・・」

その後の棒砂糖と鉄片との関係はリンネルと上着の関係の比喩ですのであまり意味はありません。

再度、〝入れ替わり"は「上着は、リンネルの価値表現においては、両方の物の超自然的属性、すなわち、純粋に社会的なものであるそれらの価値、を代表する」ことです。

①p104〜p105 「ある商品・・・」

その後同じことをくり返し、ついに待てずに、等価形態の「この謎的性格が経済学者のブルジョア的な粗雑な目を見はらせるのは、やっと、等価形態が完成されて貨幣となって彼の前に立ち現れる時である」と先行的にタネ明かししてしまいます。

なお、原注(二一)はリンネルと上着の関係を王と家臣の関係になぞらえていますが、これはすでにp95で比喩的に触れられています。

①p106〜p107 「等価物として・・・」〜「しかし・・・」

その後も労働の二重的性格が商品の二重性を形成する話を続け、「したがって、具体的労働がその反対物の、抽象的人間労働の現象形態になるということが、等価形態の第二の独自性である」、「私的労働がその反対物の形態、直接に社会的な形態にある労働になるということが、等価形態の第三の独自性である」と、第一の独自性とどこが違いの、同じことを別の視点から言っているだけではないか、というようことをしつこく言い続けます。

①p107〜p109 「最後に展開された・・・」〜「したがって・・・」

そしてついに、アリストテレスの価値論の登場です。アリストテレスは、「5台の寝台=1軒の家」というように相対的等価形態に到達しているが、彼さえ抽象的人間労働までには到達できなかったのです。

①p109 「しかし・・・」

しかしマルクスは、それはアリストテレスのせいではない、ギリシャ社会は奴隷労働を基礎としていて、人間労働の平等性、同等性を前提とする抽象的人間労働には到達することは不可能だったのだと、マルクスの真骨頂たる明快な史的唯物論的解明を行い、その中でもアリストテレスの天才は、諸商品の価値表現のうちに一つの同等性を発見したのだと、称賛します。

4 簡単な価値形態の全体 ①p110〜p113

やっと「A簡単な、個別的な、または偶然的な価値形態」の最後です。

①p110 「ある一つの商品の・・・」

ここではまず、章の初めで「商品は使用価値および交換価値である」(p66〜p67)と言いましたが、これは厳密に言えば誤りで、「商品は・・・使用価値・・・および『価値』である」と言い直します。

「価値」はさしあたり、「交換価値」として現象するわけですから、目の前の現象から出発して本質にさかのぼるという、分析の手法としては何ら問題がないわけですが、マルクスは自分が誤ってしたと謝罪しているわけではなく、現在の論理の到達点では、すでに「商品は使用価値および価値である」ことは明らかだよと言いたい訳です。

①p110〜p111 「われわれの分析が証明したように・・・」

価値が交換価値として価値形態に現象するのに、重商主義者は交換価値が価値形態として現象すると思い込んでいて、日々の物価表や、ロンバート街(ロンドンの金融街)の商品相場や金融相場の変動にのみ価値が表現されていると、それを考察対象にしていると批判しています。つまり、今風に言うと、為替相場や株価チャートなどに熱中していたわけです。

①p111〜p112 「商品Bにたいする・・・」

これまで論じてきた(単純な)価値形態は、見た目は商品A(リンネル)の使用価値が商品B(上着)の交換価値に等置されています。つまり、単純な価値形態は、それに内包されている使用価値と価値の対立の現象形態度だと言っています。

①p112〜p113 「労働生産物は・・・」〜「とはいえ・・・」

「歴史的に規定された一つの発展の時期」とは資本主義的生産様式のことで、「商品形態の発展は価値形態の発展と一致する」とは商品生産の発展は単純な価値形態からより多様で総合的な価値形態、すなわちB以降の価値形態の発展と一致するということです。

マルクスは、商品経済の実体的な発展から価値形態の発展の必然性を述べた後、論理学上の発展の必然性、すなわち、単純な価値形態は他のすべての商品との関係を合わらすものでないという不完全性を述べます。

ここも現実(現象)の発展は、単純で低度なものから複雑で高度なものへの、概念の発展の表れ(外化)だという、ヘーゲルに媚びた表現です。

B 全体的な、または展開された価値形態 ①p113〜p118

前段の予告どおり、より発展した価値形態に進みます。

①p113 「z量の・・・」

同じ商品の、他の複数の等価物の等値による、価値形態の行列です。ただ、ここでもすでに「=2オンスの金」という貨幣形態の萌芽が登場しています。ちなみに、2オンス(28.35g)の金は2025年8月22日午前8時31分現在の相場では50万3269円です。

1 展開された相対的価値形態 ①p114〜p115

①p114 「ある一つの商品・・・」

「たとえばリンネルの価値は、いまや商品世界の無数の他の要素で表現され・・・商品価値はそれが現れる使用価値の特殊な形態には(無関心であることが示されている」、「それが上着、または小麦、または鉄、または金などのどれに対象化されていようとも――等しい意義をもつ労働として、今やはっきりと、表されている」(段落のなかごろ)と明快です。

「たとえばリンネルの価値は、いまや商品世界の無数の他の要素で表現され・・・商品価値はそれが現れる使用価値の特殊な形態には(無関心であることが示されている」、「それが上着、または小麦、または鉄、または金などのどれに対象化されていようとも――等しい意義をもつ労働として、今やはっきりと、表されている」(段落のなかごろ)と明快です。

「特殊な」とは極端に変わっているという意味ではなく、「普遍が特殊化して個別に現象する」という、ヘーゲル論理学の用語です。「個別的な」と言うことです。

①p114 原注(二三)

原注(二三)はまだベイリーにこだわり、ベイリーは同じ商品の種々雑多な相対的諸表現で、リカードウの価値概念を否定し去ったと思い込んでいると、半分からかっています。

最後の「リーカドウ理論の痛いところ」とは、第4節の原注(三一)(p143)の最後にある「リカードウ自身は、(「使用価値」と、さしあたり「交換価値」として現象する「価値」とに*ykb)二重に表示される労働の二面的性格をほとんど区別していない」(p145)ことだと思います。

①p115 「20エレのリンネル=1着の上着という・・・」

20エレのリンネル=1着の上着という第一の価値形態に対して、上図に示される第二の価値形態で、交換が価値の大きさを規制するのではなく、逆に、商品の価値の大きさが商品の交換比率を規制するということが明白になります。(「透けて見えてくる」)p114のくり返しです。

2 特殊的等価形態 ①p116

①p116 「上着、小麦、茶、鉄など・・・」

展開された等価形態のもとでは、第一の等価形態(20エレのリンネル=1着の上着など)は個別的な「特殊的等価形態」にあり、こられの等価物商品の一つひとつに含まれる具体的有用労働は、抽象的人間労働(一般)の特殊な現象形態として通用する、と当たり前の話です。しかし、この規定は次段の超難解なマルクスの言葉を読み解くのに役に立つことになります。

3 全体的な、または展開された価値形態の欠陥 ①p116〜p118

①p116〜p117 「第一に・・・」

この(展開された)価値形態は、新種の商品が登場するたびに絶えず延長されなければならない。「第二に」、この連鎖は、肌着、上着、帽子、外套などと順序良く類似の商品が並んでいるわけではなく、上着、小麦、鉄などと、飛び飛びのモザイク状態という欠陥があるという訳です。ここまでは簡単ですが、次は難解です。

①p116〜p117 「第一に・・・」(続1)

「最後に」のあとで"――"と"――"の間に挿入された部分は、「第一に」と「第二に」から「当然」そうなります。すなわち、「第一に」と「第二に」と合わせたら、「あらゆる商品の相対的価値形態は、他のどの商品の相対的価値形態とも異なる価値表現の無限な一系列である」とはたぶんこんなことでしょう。

①p116〜p117 「第一に・・・」(続2)

その次の"――"のあとの「展開された相対的価値形態の欠陥」とは「第一に」と「第二に」で述べた未完成で無限に続くということを「欠陥」と言っているらしいです。その「欠陥」が「それに対応する等価形態に反映する」とは、次に述べる内容だと思いますがそれが超難解です。具体的な表現に変えてみましょう。

①p116〜p117 「第一に・・・」(続3)

「個々のあらゆる商品種類の自然形態(リンネル、上着、茶・・・*ykb)が、無数の他の特殊的等価形態とならぶ一つの特殊的等価形態であるから」とは、「一つの」、たとえば20エレのリンネル=1着の上着という特殊的等価形態は、1着の上着=40重量ポンドのコーヒー、10ポンド重量のお茶=2オンスの金、1クォーターの小麦=1/2トンの鉄・・・などの「他のあらゆる特殊的等価形態を互いに排除し合う制限された諸等価形態にすぎない」と言っています。先に述べたように、「2 特殊的等価形態」のあまり意味のなさそうな規定が、この難解な個所を読み解くカギになりました。

①p116〜p117 「第一に・・・」(続4)

次の「同じように、どの特殊的等価形態にも含まれている特定の具体的有用労働種類も」とは、たとえば20エレのリンネルに等置されている1着の上着には裁縫労働という具体的有用労働が、1着の上着に等置されている40重量ポンドのコーヒーにはコーヒーをつくる具体的有用労働が、10重量ポンドのお茶に等置される2オンスの金を生産する具体的有用労働も、ということでしょう。

前にも断りましたが、実際には、1着の上着の裁縫労働の前のウールを生産する労働が度外視されているように、いい香りを放つコーヒー焙煎の労働の前にあるコーヒー豆栽培、コーヒー豆採取労働などいくつかの具体的有用労働が捨象され、総体的な「コーヒー生産労働」に集約されています。以下同様。

①p116〜p117 「第一に・・・」(続5)

その様々な具体的有用労働は「他のあらゆる特殊的等価形態を互いに排除し合う制限されら諸等価形態にすぎない」とは、あらゆる特殊的等価形態の一つひとつの具体的有用労働はお互いに排除し合う(同じものが一つとしてない)のもだ、ということです。同じ具体的有用労働の生産物は同じ商品となり、互いに交換されることはありません。無数の具体的有用労働は、抽象的人間労働の「尽きることのない〔不完全な〕現象形態にすぎない」という訳です。

①p116〜p117 「第一に・・・」(続6)

「確かに、(抽象的*ykb)人間労働は、その完全な、または全体的な現象形態を、あの特殊的現象形態の総範囲のうちにもってはいる」は、当たりまえのことで、存在するすべての商品のうちに、抽象的人間労働の現象形態であるすべての具体的有用労働を含んでいる、Aの本質はAが現象するすべてのもののうちに含まれている、というのは当たりまえです。

①p116〜p117 「第一に・・・」(続7)

最後の一言、「しかし、その場合でも、(抽象的*ykb)人間労働は、統一的現象形態を持っていない」とは、抽象的人間労働とその量を直接表す価値形態、つまり貨幣形態を持っていないと言っています。

ヘーゲル風の言い回しのこの一段落の裏には、これだけの内容が詰め込まれています。

①p117〜p118 「とはいえ・・・」〜「実際」

価値等式の左右を逆転すれは、次の「C 一般的価値形態」が得られます。

C 一般的等価形態 ①p118〜p126

1 価値形態の変化した性格 ①p119〜p121

①p119 「商品は・・・」〜{形態ⅠおよびⅡは・・・」

形態Ⅰ(A 簡単な・・・価値形態)および形態Ⅱ(・・・展開された価値形態)とは違うよと言っています。あえて指摘すれば「(一)簡単に表している」は形態Ⅰの特徴で、「(二)統一的に表している」は形態Ⅱの特徴ではないでしょうか。

①p119 「第一の形態は・・・」

ここからは、これまでの論理学的発展過程を、あえて歴史的発展過程になぞらえています。

第一の形態(A 簡単な、個別的な、偶然的な価値形態)は生産物交換の初期の段階を表しているといいます。偶然的な、コメと苗の交換も考えてもいいと思います。

①p119〜p120 「第二の形態は・・・」

第二の形態(B 全体的な、または展開された価値形態)は、ある一つの種類の商品(価値)が、ありとあらゆる商品種類(使用価値)と交換される段階です。「他面、ここでは、諸商品の」共通な価値表現は、すべて、直接に排除される」とは、第三の形態(C 一般的等形態)が排除されている、そこに到達していない、という意味でしょう。

これは、家畜が、もはや例外的ではなく、習慣的に、他のさまざまな商品と交換された歴史的段階を示しています。しかし、家畜は大きくて持ち運びに不便で、交換するのが大変です。そこで・・・。

①p120 「新しく得られた形態は・・・」

これは形態Ⅲ(いま論じているC 一般的等価形態)のことで、商品世界の諸価値を商品世界から分離された一つの同じ商品種類、たとえばリンネルで表現し、諸商品が互いに交換価値として現象する、と言っています。日本では落ちぶれた武家の絹織物(反物)が他の商品と交換される場面が時代劇で多く見られます。

無数の交換価値から、もう価値が透けて見えるようで、マルクスは着々と貨幣形態へと話を近づけています。

①p121〜p122 「前の二つの形態は・・・」

AもBもただ一つの商品の価値を、Aはただ一つの商品で、Bは一連の多数の商品で表しているが、C(一般的価値形態)では、一つの商品(等価物)の価値で、すべての商品の価値を表している、これは「商品世界の共同事業」のみ成立する、つまり社会的合意が必要だというわけです。

①p121 「リンネルに等しいものという形態で・・・」

一つの等価物商品ですべての商品の価値が表されるということは、すべての商品の交換比率が何エレになるという風に、リンネルの量で表される、と言っていますが、これは形態Aへの退歩のように聞こえます。マルクスの頭の中には、A、B、Cは貨幣形態への過渡的なものでしかないので、ここで余計なことを言ってしまったという感じです。

①p121〜p122 「商品世界の・・・」〜「労働生産物を・・・」

この形態Cでは、たとえばリンネルに商品世界から排除された等価物商品である「一般的等価物」という性格を押し付ける、リンネルは他のすべての商品と直接に(他の商品を介さず)交換されうる、リンネルの生産に費やされた具体的有用労働である織布労働が抽象的人間労働の直接の現象形態として、社会の共同事業によって認知されます。

何度も何度も同じようなことを言って、リンネルを金に入れ替えれば、金生産という具体的有用労働が抽象的人間労働の現象形態として、すなわち金が貨幣として社会的に認知されるということを、なぜ直接言わないのというほど、ぷんぷんに匂わせます。

2 相対的価値形態と等価形態の発展関係 ①p122〜p125

①p122 「相対的価値形形態の発展の程度には・・・」

ここは、BはAの結果であり、AはBの結果であるというような、結果が原因になる弁証法的発展のことを言っているらしく、あまり意味がありません。

①p122〜p123 「ある一つの商品の・・・」

商品の価値形態Ⅰ(A 簡単な・・・等価形態、p89〜)は他の一つの商品を等価物にする、展開されて価値形態Ⅱ(B ・・・展開されて価値形態、p113〜)は、他のすべての商品を等価物にし、それぞれの等価物たいして特殊的等価形態(p116)という刻印を押す、最後に形態Ⅲ(C 一般的等価形態、p118〜)ある一つの商品が一般的等価形態を受け取ると、これまでのおさらいでしかなく、新しいことを言っているわけではありません。

①p123 「しかし…」

このように価値形態が発展するのと同じ程度に、両辺の、相対的価値形態と等価形態との対立も発展する。さてどんな対立でしょうか。

①p123 「第一の形態・・・」

「20エレのリンネル=1着の上着――はすでにこの対立を含んでいるが、それを「固持するのは骨が折れる」、と言っていますが、これはたぶんヘーゲル風の論理学で論証するためには、かなり理屈の展開は必要で、それが「骨が折れる」ことだと言っているのだと思います。

①p123 「形態Ⅱにおいては・・・」

「第一の形態」にもすでに対立(矛盾)が内包され、それが発展の契機(原動力)になり、「形態Ⅱ」に展開されるが、さらに価値形態が形態Ⅲ(C 一般的価値形態)に発展せざるを得ない(「転化させることなしには、不可能である」)

どんな対立なのか論じていませんが、一般に事物には対立が内包されていて、それを解決するためには事物が新たな段階に自己発展(他者に左右されず自分自身の力で、あるいは自分自身が原因となって発展)されなければならないし、新たな段階でもさらに事物の内部に対立(矛盾)が生まれ、さらに発展する、というヘーゲル論理学です。

①p123〜p124 「あとの形態・・・」

価値形態はさらに形態Ⅲ(C 一般的価値形態)に自己発展するが、これはただ一つの商品が他のすべての商品と直接的交換可能性の形態にあり、商品世界全体から排除される対立がある、と言いたげですが、もう何度も言っています。

①124 原注(二四)

ここには、形態Ⅲも直接的交換可能性と非直接的交換可能性の対立があるという、分かりやすい解説があります。その後の話は、どの商品でも一般的等価物になれるわけではない、そんなことはすべてのキリスト教徒を教皇にできるという妄想だ、と小市民的生産様式(農業や町の職人)を究極の人間的自由と見る(資本主義の枠内での逆行)プルードンの「社会主義」を批判しています。

一般的等価形態(形態Ⅲ)の内包する対立からプルードン批判に結びつくという、マルクスの頭の中がすごいです。マルクスの頭の中にはプルードンの社会主義の他に、スミスのドグマ、マルサスの人口論、オウヴァストンの通貨主義など、資本主義の搾取と強欲への、敵意ともいえる強い批判がいつもあるようです。

①p125 「逆に・・・」

①p125 「逆に・・・」

形態Ⅲ(C)の右辺、一般的等価物は左辺の商品群の取る、相対的価値形態から排除される、と当たり前のことを言っているだけです。

マルクスは、それに、20エレのリンネル=20エレのリンネルはどうのこうのと、尾ひれはひれを付けてくどくどと言っていますが、あまり意味はありません。あえて言えば、一般的価値形態の左辺に、一般的等価物も入ったら、それは価値形態の発展ではなく退歩だよと、またヘーゲル論理学を持ち出しています。

3 一般的価値形態から貨幣形態への移行 ①p125〜p126

一般的等価物の役割を金が果たすことで貨幣形態に移行すると、もうすでに明白になっている、なくても良い段落です。

D 貨幣形態 ①p126〜p128

①p127 「形態Ⅰから・・・」

形態Ⅲまでの本質的変化の対して形態Ⅲ(C 一般的等価形態)から形態Ⅳ(D 貨幣形態)の変化は、リンネルに代って金商品が直接的一般的交換可能性を表す(いつでもどこでもどんな商品とも交換可能で直接に価値を表す)一般的等価物になっただけだと言っています。これは、貨幣の謎めいた性格は、それを暴いた俺にとってはこんなものだよと言いたげです。

①p127 「金は・・・」

他の諸商品と同じように、これまでの形態で等価物の役割を果たしてきたが、一般的等価物として機能するようになり、その役割を独占するようになるやいなや、貨幣商品となり形態Ⅲから区別される(だから貨幣形態と規定される)、と、これまた同義反復のようなことをくり返します。

①p127〜p128 「すでに・・・」

貨幣商品の金で表された相対的価値表現、たとえば

20エレのリンネル=2オンスの金

1オンスの金の鋳貨名が1ポンドであれば

20エレのリンネル=2ポンド

となり、これが「価格形態」であり、「貨幣」で表された価値が「価格」であると規定する、次章の貨幣論に踏み込みます。

①p128 「貨幣形態の・・・」

貨幣形態は、さかのぼれば形態Ⅰ(A 簡単な価値形態)にその萌芽があると言っているだけです。

第4節 商品の物神的性格とその秘密 ①p128〜p150

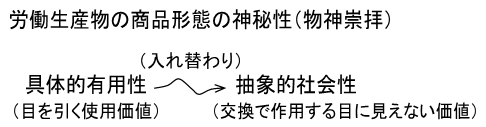

第4節は、私的な生産物(「使用価値」)でありながら、市場では社会的な「価値」としてふるまうという、商品所有者の目に映る商品の神秘的な姿について、自給自足の経済では問題にならなかった労働の社会的性格によるものだと明らかにしています。つまり、生産者同士の関係が商品と商品との関係に、人と人との関係が物と物との関係になってあらわれます。川上則道氏の「『資本論』の教室」では、これを概念図に示していますので、参考にしてください。(「『資本論』の教室」川上則道、新日本出版社、p83、p109)

マルクスはこのことを少しずつ視点を変えてくり返しくりかえし、これでもか、これでもかと書きまくります。

①128〜p129 「商品は・・・」

(有用物としての)形而上学的な外観と、(価値物としての)神秘性に満ちた代物だ、マルクスの分析によれば神秘的なものは何もない。人間(普通の人)にとっても、木材が加工されてテーブルになっても、それは木材でできているのは分かる。しかし、それが商品として登場するや否や、それがひとりでに踊り出すよりもはるかに奇妙な妄想を掻き立てる、と比喩と皮肉でこれまでの商品の使用価値と価値についておしゃべりしています。

①p129〜p130 「したがって・・・」

商品の神秘的性格は使用価値からは生まれないということは自明です。では「価値規定の内容からも生じない」??とは何でしょうか。神秘性の源は商品に対象化されている抽象的人間労働の量で価値が規定されるということではなかったでしょうか。

マルクスは、労働の量について言えば、「人間は――発展段階の相違によって一様ではないが――生活手段の生産に費やされる労働時間に関心を持たざるを得なかった」として、古代ゲルマン人の1モルゲンという土地の広さは「一日の仕事」などと呼ばれたと、原注(二六)で紹介しています。

①p130 「では・・・」

労働生産物としての商品の謎的性格はどこから来るのか、それはこの形態そのものからである、とこれこそ謎かけです。

商品は、抽象的人間労働という同等性と、その継続時間という価値の大きさを受け取り、そして最後に、労働生産物の社会的関係という形態を受け取る、と言っています。これだけではよくわかりませんが、次に端的に述べられています。

①p130〜p132 「したがって・・・」〜「商品世界の・・・」〜「そもそも・・・」

商品形態は、労働の社会的性格を労働生産物の社会的な自然属性として反映させる、言い換えれば、社会的総労働に対する生産者たちの社会的関係、生産者にとっては外部に存在する社会的関係が労働生産物に反映する、と言っています。

「入れ替わり」とは下図のようなことでしょう。または説の冒頭で紹介した概念図が分かりやすいかもしれません。つまり生産者と生産者の関係、人と人との関係が、使用価値と価値を持つ商品と商品の関係に入れ替わるのです。

①p132〜p133 「労働生産物は・・・」

交換が十分発達してはじめてこの二重性を受け取る、私的労働が社会の諸欲求を満たすための有用物を生産する社会的分業の一分肢でなければならない、そうしてこそ労働生産物は共通な価値形態を受け取る、というようなことを言っています。

わかりやすく小市民社会を考えれば、農民は町の職人に食糧を提供し、職人は農民と他の職人に農具や生活用具を供給する、という社会的分業の中で、まったく有用性が違う労働生産物が同じ価値物として交換される、ということだと思います。(商人と価値についてはまだ登場せず、第三部まで待つ必要があります)

①p133〜p134 「したがって・・・」

ここは少しひねっています。商品の交換では、抽象的人間労働同士が等置されるのではない、逆に(?)種類の違う有用物(具体的有用労働)を等置し合うことで抽象的人間労働を等置する(交換する)、と言っていますが同じことのように聞こえます。

次の「彼らはそれを知っていないけれども、それを行う」このことを言いたいのだと思います。これをykb語に訳すとこうです。「個々の生産者は商品の交換が抽象的人間労働の交換であることを知らずに具体的有用物の交換を通じてそれを行う」

知らないでで行っているこの秘密の真実を(古典経済学派などが)知ろうとするが、その科学的発見は(マルクスがそれを行うまで)一時代を画するのだ、もっとも秘密の発見の前も後もその関係は変わらない、と言っています。

まあよくぞ同じことを何度もこねくり回すものです。

①p134〜p135 「生産物の交換者たちが・・・」

「交換者」と初めて言いますが「生産者」と同じ意味です。それともマルクスは第三部で取り扱う商人資本のことを、すでに匂わせているのでしょうか。深読みしすぎかもしれません。

生産物の交換比率が経験と習慣で固定すると、それは「あたかも労働生産物の本性から生じるように見える」とは、マルクスは、第2章の最後で触れる謎めいた「商品物神」のことを言っているようですが、その通りだと思います。使用価値の交換比率から価値が透けて見えてくるわけです。

マルクスが言いたいのは、「私的労働がそれの社会的に均整のとれた基準に絶えず還元されるのは、私的労働の生産物の偶然的でつねに動揺している交換比率(相場の変動*ykb)を通して、それらの生産のために社会的に必要な労働時間が・・・規制的な自然法則として強力的に自己を貫徹するからである、という科学的洞察が経験そのものから生じるためには、そのまえに、完全に発達した商品生産が必要である」ということで、前段とほとんど同じことをまたくり返しています。

①p135〜p136 「人間の生活の・・・」

ここは、分析は歴史をさかのぼり、叙述は発生論的にという、『資本論』の方法論を述べています。すなわち、分析は貨幣形態(形態Ⅳ)が完成した資本主義的生産様式を観察することから出発し、共同体社会内の生産活動にさかのぼり、価値形態も形態Ⅰ(簡単な等価形態)にさかのぼり、貨幣の秘密を明らかにし、叙述は形態Ⅰ(20エレのリンネル=1着の上着)から形態Ⅳ(20エレのリンネル=2ポンド)まで展開するということです。実は『資本論』も草稿は第三部(「剰余価値」から「利潤」に転化するという資本主義的生産様式の現象形態の分析)から書かれたのです。

最後の「ばかげている」とは貨幣形態に到達した社会では20エレのリンネル=1着の上着という等価形態は「ばかげている」訳です。

①p136〜p137 「この種の諸形態こそが・・・」

資本主義的生産様式にもとづく貨幣形態こそが、ブルジョア経済学の社会的に妥当な形態=客観的な(生産様式を反映した*ykb)思考形態であるが、その神秘性は、われわれが別の(賃労働にもとづく資本主義的生産様式とは別の*ykb)生産諸諸形態に「逃げ込むやいなや、直ちに消え失せる」と、自給自足経済のシミュレーションとして、次のロビンソン・クルーソー物語を挙げます。

①p137〜p138 「経済学はロビンソン物語を好むから・・・」

なぜ経済学者はロビンソン物語が好きなのかは、それは近代的知識のもとでの自給自足経済を空想するにたやすいからでしょう。「経済学者」にはリカードウ(原注(二九)参照)だけでなく、どうも自嘲気味にマルクスも入っているようです。

ロビンソンは、難破船から引き上げた時計と帳簿とインクとペンで、彼の時間を様々な具体的有用労働に正確に振り分け、かれ自身の生産物の一定の量と、彼が平均的に費やす労働時間の対応を一覧表にします。他の生産者との関係が生じないから、その関係はM・ヴィルト氏(ドイツの俗流経済学者*1)でも理解できると皮肉ります。

①p138〜p139 「そこで次に・・・」

価値の本質的理解が容易なロビンソンの島から、舞台をヨーロッパの中世に目を移そうというのは、同じ自給自足を基本とする社会でも、生産者はロビンソンの島とは違って人格的従属のもとにあり、生産物の一部は年貢、夫役労働、十分の一税の形で交換ではなく収奪されるので、ここでも生産物は商品という幻想的姿態をとることないということです。

ここまでは、かなりヘーゲルに「媚(こび)を呈した」論理学的な表現になっているので読みづらいでしょう。特に第3節(①p87〜)は、私もはじめて読んだ時は「グルグルまわしの蒙昧遊戯だ」と閉口したものです。

しかし、マルクスにはそれが分かっているようで、ここで、ここまで読み通した読者へのご褒美のように、労働の性格のこのような分裂が歴史的にみて不可避ではないことを、さまざまな経済的社会構成体について考察し、「最後に、目先を変えるために、共同的生産手段で労働し自分たちの多くの個人的労働を自覚的に一つの社会的労働力として支出する自由な人々の連合体を考えてみよう」と、初めて未来社会論を持ち出します。

①p139〜p140 「共同的な・・・」

「すなわち直接的に社会化された労働(資本主義的生産様式を乗り越えた未来社会の労働のこと*ykb)を考察するためには」歴史をさかのぼって(原始)共同体社会までさかのぼる必要はない、インド共同体(原注(三〇)、p78の*訳注を参照)に残る、「自家用のために、穀物、家畜、糸、リンネル、衣服などを生産する農民家族の田舎風の家父長制を見ればよいと言っています。

①p140〜p141 「最後に・・・」

インド共同体に残る家父長的労働配分ではなく、「共同的生産手段で労働し自分たちの多くの個人的労働を自覚的に一つの社会的労働として支出する自由な人々の連合体を考えてみよう」とは、未来の社会主義・共産主義の社会のことですが、次が面白いところです。「ロビンソンの労働のすべての規定が再現されるが、ただし個人的にではなく、社会的に、である」とそれに続くマルクスの未来社会論は、「生産手段の社会化による個人的所有の再建」すなわち日本共産党の未来社会論そのものです。

しかし、まだここでは『資本論』の結論である「自由の国」のための労働時間の抜本的短縮の展望はまだ出てきません。

①p141〜p142 「商品生産者たちの・・・」

最初の3行はこれまでのくり返しですが、商品生産たちの社会(資本主義的生産様式)にはキリスト教、特にそのブルジョア的発展であるプロテスタントが最もふさわしい宗教形態だと言います。ブルジョアジーとプロテスタントの関係は、これからたくさん出てきます。

マルクスは、さらにより低い段階の生産関係は古代の自然宗教や民族宗教に観念的に反映していると、生産様式が土台でその上に宗教や政治が成立するという、史的唯物論を改めて展開し、自由で社会化された人間によって、はじめて商品物神の神秘のヴェールが脱ぎ捨てられると言っています。

①p143 「ところで・・・」

「(古典*ykb)経済学は、不完全であるけれども、価値と価値の大きさとを分析し、この形態のうちに隠された内容を発見した」が、「なぜ労働が価値に、またその継続時間の測定が労働生産物の価値の大きさに表されるのか?という問題を提起したことさえなかった」とは「労働が価値に、またその継続時間の測定が労働生産物の価値の大きさに表される」ことは発見したが、なぜそうなるのかということを問題にしたこともなかったということです。

なぜ問題にもしなかったかというと、難解なマルクスの言葉と違う言葉で言えば、キリスト教においては神の存在は前提問題で、なぜ存在するのかということは問題にしないということに照応するという訳です。

①p143〜p145 原注(三一)

この原注(三一)にはその答えが書いてあります。古典経済学派が「労働価値学説」までたどり着いたのに、それを徹底できなかったのは、価値の源泉を抽象的人間労働に還元するまでに到達できなかったからだ(p114の4行目から5行目)、やっぱりオレが偉いんだ、というわけです。

①p145〜p146 原注(三二)

原注(三一)のほぼくり返しです。

①p146〜p147 原注(三三)

この原注の前半は、「ところで・・・」の後半部分の「(古典*ykb)経済学が社会的生産有機体(経済的社会構成体のこと*ykb)の前ブルジョア的形態(中世の封建制度以前の制度*ykb)を取り扱うやり方は、教父たちが前キリスト教的諸宗教を取り扱いやり方と同じである」という難解な言葉の説明と比喩ですが、――のあとの部分は、序言が有名な「経済学批判」(マルクス、1859年)の出版に際してのあるドイツ語新聞の異論への反論です。読んでもらえばいいです。

①p148 「商品世界に・・・」

ここはあまり意味があるとは思えません。強いて言えば、為替相場に自然的素材が含まれないように、交換価値(価値)には自然素材は含まれないとか、言っています。

①p148〜p149 「商品形態は・・・」

「ブルジョア的生産のもっとも未発達な形態」とは、資本主義的生産様式の発展に伴って、商品市場から証券市場へ、ついには金融(デリバティブ、ビバレッジ)市場にと爛熟していく、ということを言っていると思います。ですから、たとえば金融商品に比べれば、商品形態の物神的性格はまだ比較的にたやすく見抜ける訳です。

重金主義の幻想は金銀への物神崇拝、重農主義は土地への物神崇拝、これらが崩壊して商品への物神崇拝となったが、まだ登場していない資本を扱えば商品への物神崇拝も崩壊すると言いたいのでしょうか。

①p149〜p150 「しかし・・・」

マルクスはここまで言っておきながら、「先回りしないために」商品形態について、あと一つのたとえ話だけで満足しようと、第1章を結ぼうとします。ここには罠があり、たとえ話もなかなか難解です。

マルクスは商品が口をきけたらこう言うだろう、人間の関心を引く使用価値は物としてのわれわれに属さない、われわれに物的に属しているのは価値である・・・と、これまでの展開とは真逆のことを商品に言わせます。実はこれは商品に嘘をつかせているのです。これまでのマルクスの価値論を確信していないと、マルクスの言うことが変わった、どちらが正しいのだろうと困惑します。読者が試されます。

商品のこの嘘を(俗流)経済学者たちは、「価値(交換価値)は物の属性であり、富(使用価値)は人間の属性である」と、そのまま信じ込みますが、マルクスは「これまでまだどの科学者も、真珠やダイヤモンドのなかに交換価値(という物的なもの*ykb)を発見してはいない」と、おちょくります。

「男ぶり(使用価値になぞらえている*ykb)のいいのは運の賜物」とは、使用価値は物的でない「運の賜物」であり、「読み書きは自然にそなわるもの」とは、科学的分析でやっと把握できる「価値」なのにそれは「自然(物)にそなわる」と、俗流経済学者の愚論をグッドベリーの皮相な「知恵」になぞらえて皮肉ります。

やっと1章が終わりました。『資本論』を読み通すために遭遇するしょっぱなの難所の第一部第1篇は、多くの読者を挫折に追い込みます。それは、ヘーゲル論理学風表現でマルクスが仕掛けた罠なのです。理論の大筋をつかむとともに、ykbdataの「逐条解説」も参考に、マルクスとのおしゃべりも楽しんでください。

第2章(交換過程)①p151〜pp166

第2章は、第1章でヘーゲル風論理学の力で導き出した「使用価値」、「価値」、「貨幣」を、今度は市場における交換過程の面から論じています。その方法は、「資本論」のなかでたびたび登場するのですが、「経済的諸関係の人格化」(①p151)された商品所有者を登場させ、彼らの意思と行動の「シミュレーション」から、貨幣を導き出します。

①p151 「諸商品は・・・」

商品の交換は、法律的に発展していなくても商品所有者同士の意思によって行われる、それは経済的関係、すなわち経済的社会構成体によって「経済的諸関係の人格化」が行われる、と言っています。

最後の「一般に展開が進むにつれて」とは、たぶん第二部で登場する商品資本と貨幣資本が、第三部で商人と銀行家に人格化されることを予告しているようですが、現時点では全く無視して構いません。

①p152 原注(三八)

すでに第1章で商品生産過程から論じたプルードン批判を、今度は交換過程から論じているようですが、資本主義的生産様式を「永遠の真理」としたうえで資本主義的生産様式を変革しようとしていると批判しているようです。マルクスのグルグル回しはよくわかりません。

①p152〜p153 「商品所有者を・・・」

商品所有者にとって、彼の商品は(彼にとって)直接的使用価値ではなく、その商品の非所有者=他の商品の所有者にとっての使用価値です。(靴商品はその所有者の足を増やしませんから、靴商品は靴生産者にとって非使用価値です。靴など生活必需品は他の非保有者すべてと交換されるが、金細工など奢侈品は他の非保有者すべてと交換されるわけではありません*ykb2025/8/31)商品は、その所有者にとって、直接的には「交換手段」という使用価値を持っています。だから「価値」を等置した交換が生じます。

①p154〜p156 「他面では・・・」〜「貨幣結晶は・・・」

せっかく「経済諸関係の人格化」でのシミュレーションをはじめようとしたのに、ここからしばらく第1章の価値形態のおさらいです。

①154 「他面では・・・」

諸商品は、自らを価値として実現する前に、他人のとって使用価値である必要があると繰り返しますが、最後に、それは「ただ諸商品の交換だけが証明できる」と、資本主義的生産の無政府性を予告しているようです。

①p154〜p155 「どの商品所有者も・・・」

交換は、ある使用価値―>(価値としての等置)―>別の使用価値のように行われ、ある商品所有者の他の商品との交換は個人的な過程だが、同じ価値をもつ他のどの商品と交換で価値を実現するのだから、一般的社会的過程でもあると言っていますが、これは、価値形態Ⅱのことを言っています。

次が疑問です。すなわち、「同時にすべての商品所有者にとって、もっぱら個人的であるとともにもっぱら一般的社会的であるということはあり得ない」は、そんなことはなく形態Ⅱの展開形態からあり得ます。私はそう思いますが、マルクスはこう表現することによって、次々段の貨幣形態の伏線にしたいわけです。

①p155 「立ち入って見てみると・・・」

前段とまったく同じことを、形態Ⅱの2のこと言って形態Ⅱをひっくり返して形態Ⅲにすれはどの商品も一般的等価物としての意義を持つが、すての商品所有者がそうするので、どの商品も(一つしかない)一般的等価物になり得ないと言っています。これなら理解できます。

①p155〜p156 「わが商品所有者たちは・・・」

だから「ただ社会的行為(合意*ykb)だけが、ある特定の商品を一般的等価物とすることができる・・・この商品は――貨幣となる」と。さらに、みんな商品の代わりに貨幣を求めるようになるので、貨幣だけでしか売り買いできなくなると、ヨハネの黙示録を引用します。

「他面では・・・」から「立ち入って見てみると・・・」は、第1章の擬人化ですが、どうでもよいおしゃべりで、「わが商品所有者たちは・・・」だけあればいいと思います。第1章では「この特権的地位を歴史的にかちとったのは・・・金である」と商品が主語でしたが、ここでは社会手的行為、社会的過程が金を貨幣にする、と、商品所有者たちが主語になっているだけですが。

①p156 「貨幣結晶は・・・」

ここは深読みすると、労働生産物は初期の段階では使用価値が主役だったが、交換の歴史的な拡大と深化は、使用価値と価値の対立を発展させるから、この対立を表現するために商品と貨幣への労働生産物(マルクスは商品と言っているが)の二重化に達する、という訳です。商品の内なる矛盾の外化が貨幣形態だという訳です。

①p156 原注(四〇)

ここは、貨幣形態は商品生産の矛盾の表れなのに、商品生産をそのままのして貨幣を廃止しようとしていると、プルードンの思想的先輩のグレーを批判しています。(ME⑬p66)

①p156〜p158 「直接的な生産物交換においては・・・」

ここは、直接的な(物々交換的)生産物交換は、ある共同体内の余りものと、他の共同体の余りものとの交換で、交換比率は最初は偶然的なものだが、やがて共同体内でも交換も目的とした商品生産が始まり、共同体内あるいは共同体間の交換の不断の反復で、交換比率がやがて価値の比率として固定する、と言っています。

①p158〜p159 「直接的な生産物交換は・・・」

すなわち「簡単な・・・等価形態」ではまだ「使用価値または交換者の個人的欲求から独立した価値形態」すなわち「貨幣形態」を受け取っていない、「貨幣形態」の必然性は、交換過程に入り込む商品の数と多様性の増大(「交換の不断の反復)とともに発展する、と前段のくり返しです。

貨幣形態の等価物として金が選ばれる前に他の商品が、社会的行為によってただちにではあるが一時的に、特に比較的狭い範囲では一般的等価物となりうる。たとえば、遊牧諸民族間の生産物交換には家畜が貨幣の役割を果たした、古代ローマやギリシアでは(家内?)奴隷がその役割を果たした。しかし土地はこれまでにそうした役割を果たさなかったが、フランス革命後に革命政府によって試みられたが失敗した(*訳注参照)と貨幣形態の叙事詩を語っています。

①p159〜p160 「商品交換が・・・」〜「ところで・・・」

商品交換の広がりと深化の過程で、必然的に貴金属(金・銀)が選ばれました。それはその物質的属性(まばゆい輝き、均質でどのようにも分割でき、あるいは合成できる性質)によるものです。

これは、マルクスの想像ではありません。マルクス自身、膨大な資料を調査した結論なのですが、これを裏付ける実話があります。たびたび紹介している川上則道氏の「『資本論』の教室」(1997年、新日本出版)p68〜p69で、貨幣を強制的に廃止したポルポト政権(毛沢東思想の影響で自国人民を100万人以上虐殺して、カンボジアの社会と経済をメチャメチャにした政権)の崩壊後のカンボジアを取材した朝日新聞記者の著書から、次のように引用しています。

…だが、同時に、私は市場再生のスピードにも目を見張った。…市場が復活したからには貨幣も、と私は思った。果たして、それはあった。白米である。ミルク缶1杯が基本単位で、マンゴー1個が白米3缶、雷魚1匹が5缶、米国製シガレット1本が半缶。まだ、交通手段もろくに復旧していないにもかかわらず、この「価格」は数十キロの範囲で平準化されていた。驚嘆に値する原初の市場メカニズムである。

…生き残った人びとが最初に始めたのは物品の交換だという。最初は布と塩、牛肉とスプーン、石鹸のかけらと魚、バナナとマッチといったような物々交換だったが、やがて白米が共通の交換手段となった。白米は希少というほどではないにしても個人ではたやすくは生産できぬ商品であり、しかも等質で、したがって計量可能で、さらに保存がきくという特質を持ち、通貨の必要条件を曲がりなりにも満たしていたのである…(「新版 カンボジア黙示録」井川一久、田畑書店、1987年、p362〜363)

なお、同書(p364)で「人間の欲求が…新しいパラグラムを持つ科学技術の力で、もっと自由に満たされる未来社会が到来するまでは、貨幣の廃止はおそらく困難ではないかと私は思ったりした」と述べていることも紹介しておきます。

さらに、同書で井川氏がポル・ポト派と中国文革派の関係を語った部分はこちらです。

①p160〜p161 「貨幣商品の・・・」

一般の商品は価値が二重化するが、貨幣商品の金にあっては、奢侈品材料などとしての使用価値と交換手段などとしての使用価値に、使用価値も二重化すると言っています。

①p161 「他のすべての・・・」

第1章に立ち戻ります。なくてもよい段落ですが、たぶん原注(四四)のためにあるのでしょう。

①p161〜p162 「すでに見たように・・・」

ここは面白いですね。貨幣が商品であるということ貨幣所有者がそれを分析することになったら一つの発見だと言っています。分析は「貨幣が・・・単なる章標(価値を表す代用品というような意味*ykb)である」という思い込みから本質へ歴史をさかのぼって、それが抽象的人間労働の凝固物としての商品であると発見するわけです。もちろんマルクスの発生論的な叙述に教えられてですが。

そういう意味ではすべての商品が価値を表す「章標」と言えますが、その章標の謎めいた性格の「成立過程がまだ解明されえなかった」時代に、なんとか商品の外皮をはぎ取ろうとしたのが18世紀の啓蒙主義(古典経済学)だったと言っています。

「章標」は中世では王権による鋳貨、資本主義的生産様式の発展段階では国家紙幣です。

①p162 原注(四五)

金も商品で価値が変動するという過去の知見の紹介です。

①p162〜p163 原注(四六)

貨幣(金)は商品であるという発見の前に、貨幣(金)には想像的な価値(貨幣物神)があると考えられていたという過去の知見の紹介です。

①p163〜p164 原注(四七)

貨幣は価値章標であるという過去の知見の紹介と、だから王は鋳貨変造権があるという悪貨鋳造の擁護論の紹介です。

①p164〜p165 「先に指摘したように・・・」

貨幣(金)が諸商品の価値を共通して表現する一般的等価物であるとしても、貨幣(金)の価値の大きさを直接に表していない。(「価格」になると直接に表していると見られる)貨幣(金)の価値も、他の商品と同じように貨幣(金)を生産する必要労働時間よってその大きさが規定される、といまになっては当たり前のことをくり返しますが、最後に例によってヘーゲル的ひねりを入れます。すなわち「困難は、貨幣が商品であることを理解する点にあるのではなく(そうだとマルクスは前に言っていたが*ykb)、どのようにして、なぜ、なにによって、(金という)商品が貨幣であるかを理解する点にある」と、もう「うっちゃり」に近いですね。二つの原注は省略します。

①p165〜p166 「われわれが見たように・・・」

一般的等価形態は貨幣形態として完成するが、人はある商品(金)が一般的等価物として貨幣になったのではなく、貨幣(金)だからどんな商品の価値も表現できる(どんな商品も買える)不思議な力があるの見えるのであり、ここに、地中(鉱山)から出てきた魔物としての貨幣物神の謎があると結論します。

しつこうようですが、第2章の結論は、貨幣である金も労働生産物であり、それ自身の価値=金を生産するに必要な労働を含んでいる、貨幣は一般的等価物として、他のすべての商品と等置され、その量ですべての商品の価値を価格として表すことができるから貨幣になる、この特別の性質のおかげで、貨幣には他の商品にはない、つまり価値法則から独立した、何か特別の力がある「貨幣物神」のように見える、ということです。つまり、この「貨幣物神」の謎は商品生産を特徴とする資本主義的生産が生み出す「商品物神の謎にほかならない」のです。

次回は、経済学的にかなりむずかしい貨幣論にすすむまえに、いきぬきでトピック「中間産品に『使用価値』はあるか」を考えています。

「逐条解説」の前後で文字数が4648文字から2万9390文字に膨張しましたが、『資本論』を読み始めたい人には参考になると思います。

2002年4月23日 ykbdata(2025年9月2日までに全面改訂)

|「新版『資本論』の研究」のトップ |第一部の目次 |前のページ |次のページ |メール|