◆◆◆新版「資本論」の研究◆◆◆

|「新版『資本論』の研究」のトップ |第一部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#005:貨幣論 第3章「貨幣または商品流通」 ①p167〜p254

--第2回「新版『資本論』オンラインゼミ」はここからです第3章では、1章、2章で明らかにした「貨幣はどのようにして生まれたか」を前提に、貨幣の機能を、価値の尺度(次段落からの第1節)、流通手段(第2節)、蓄蔵手段(第3節a)、支払手段(第3節b)、世界貨幣(第3節c)と展開していきます。

第1節 価値尺度 ①167〜p184

まず最1節では、「価値尺度としての貨幣は、諸商品の内在的価値尺度である労働時間の必然的現象形態である」(①p167)「金による一商品の価値表現――x量の商品A=y量の貨幣商品(金)――は、その商品の貨幣形態または価格である。」(①p168)

これが第1節の結論であり、その後の展開の前提となります。

①p167 「私は、本書のどこでも・・・」

まず最初に、これまでもだいたいそうして来たように、簡単のためにいつでもどこでも金を貨幣商品とする、と断ります。

①p167 「金の第一の機能は・・・」

金(貨幣)の一番の機能は、価値の一般的尺度として機能すると言っています。マルクスが「一般的」というときは、いつでもどこでも通用する「普遍的」なものだということです。

「金はもっぱらこの機能によってはじめて、貨幣となる」のであり・・・

①p167 「諸商品は・・・」

「諸商品は、貨幣によって(ポンドや円などの*ykb)同単位での計算が可能になるのではない。逆である。すべての商品が価値として対象化された人間労働であり、したがってそれ自体がど同単位で計量可能であるからこそ」貨幣が価値尺度として機能するのだ、とひっくり返します。

これは、前段からの、本質と現象の、マルクスらしいひっくり返しです。目の前の現象が、あるいはブルジョア的観念が、あるいは「一般常識」が、本質が転倒して現象しているという捉え方は、『資本論』の最後まで貫かれます。これは、ヘーゲル哲学の革命的ではあるが観念と実在世界の「転倒」を唯物論の立場で乗り越えた『フォイエルバッハ論』(『ルードヴィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結』、1845年に原稿が書かれたが出版されず、マルクスの死後、1888年にエンゲルスによって出版された)以来のマルクの世界観です。

①p167〜p168 原注(五〇)

またプルードン批判かと思ったら、今度はそれと同じレベルで初期のオウェンの「労働貨幣」を批判しています。

なぜ貨幣は労働時間を直接表示しないのかという問題について、マルクスは商品と貨幣商品の二重化(貨幣も生産された商品であるという生産形態)を見ずに、直接社会化された労働すなわち商品生産と真っ向から対立する生産態勢(未来社会)を前提している、などといろいろと言っています。

それは、たとえば以前の、生活必需品を原材料の採取から始めて完成に至るまで私的労働の全体がその生産物に結晶するのが手に取るように分かる自給自足経済とは違って、商品生産(資本主義的生産様式)では私的労働が、直接には商品に結晶した社会的な労働を表すことができないと言うことです。

もっと具体的に言うと、大きなばらつきのある個別のさまざまな私的労働の継続時間と、商品の価値を決める社会的平均的必要労働時間とは一致しないのが当然だ、ということではないでしょうか。さらに、まだ出て来ませんが、他人の過去の労働が結晶している原材料などの「不変資本」を考慮すると、目の前の労働時間と、完成した商品に結晶した社会的必要労働時間の合計はまったく違ってきます。これらはykbdataの考えすぎでしょうか。

(20年以上前のこの解釈は、いま読み直してもよく考えが及んだなと、われながら感心します。【2025/20/25】)

①p168〜p169 「ある一つの商品の・・・」

ここは、第1章のただのおさらいです。金による価値表現――x量の商品A=y量の貨幣商品――はその商品の「価格」(金で表した価値)です。これは、以前の価値形態は等価物の「隊列を整えて行進」していたが、いまやその必要はない、というのは下のことです。

①p168〜p169 「ある一つの商品の・・・」(続き1)

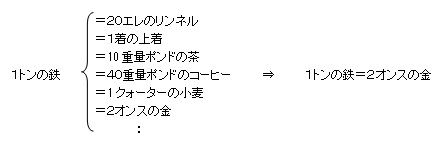

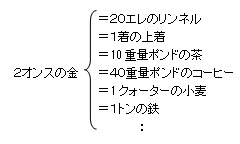

これは形態Ⅰの「簡単な・・・相対的価値形態」と同じような外観だよと言っています。「他面・・・貨幣商品の独自な相対的価値形態」とは下図のことです。

①p168〜p169 「ある一つの商品の・・・」(続き2)

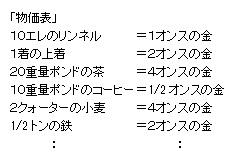

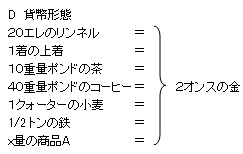

「物価表」は下左図のイメージで、それを「後ろから読めば」とは金を中心にして見ればということで下右図の「貨幣形態」に戻ります。最後の「反対に」以後は意味がないおしゃべりだと思います。

①p169〜p170 「商品の価格または貨幣形態は・・・」

こうして貨幣は、目で見え手でつかめる使用価値とは別に、目で見えないし手でもつかめない価値を、金または銀(=貨幣)の量=価格で表す 価値尺度として機能します。ここで大事なのは、価格を表すのは値札をさげればいいのであって、実際の金(または銀)=貨幣は必要ないこと、価値尺度としての貨幣は、表象された観念的な貨幣としての機能であることです。これによって、後に見るように、観念的な貨幣による「価格」の表し方が、金(または銀)商品の「価値」の表し方から全般的に離れることになります。

マルクスは、金を貨幣とすると言ったのに、貨幣材料として銀と銅もあげて、これらによって諸商品はまったく違う価格表現を受け取ると言っていますが、これは原注(五三)や(五四)のイギリスの通貨制度の混乱を示唆しています。

①p170〜p171 原注(五一)

「未開人」対する偏見に満ちたデマの類の笑い話です。それに劣らない「文明人」(ブルジョアジーや貴族)への皮肉もあり、楽しく読んでください。

①p171 「したがって・・・」

前段でも触れましたが、章の冒頭で金を貨幣として前提すると言ったのに、ここでは金と銀が同時に貨幣商品となった場合、二通りの価格表示がもつが、金と銀の交換比率が変動すると、原注(五三)のような混乱が起こるわけです。

①p171〜p172 原注(五三)

前半は、「金と銀とが法律上貨幣として、すなわち価値尺度として併存しているところ」の例としてイギリスでは、14世紀から18世紀の間に、金と銀との法律上の比率と現実の価値変動とのあいだの衝突から生じた一連の混乱に終始している」と、当時の貨幣に対する無知を指摘しています。

次からは難解です。「あるときには金が、あるときには銀が、過大評価されされた。過小評価された金属は、流通から引き上げられ、鋳つぶされ、輸出された。」と言っていす。ところが、次の実際の例では、インドや中国で銀が過大評価されて金が過小評価されると、これがフランスでは「銀の輸出と金による銀の流通からの駆逐(引き上げ)とを、大規模に生じさせた」となっていて、一読しただけでは最初の話と逆の現象になっているように読めます。

実はこうです。インドや中国での銀の過大評価=金の過小評価は、フランス国内では、金によって流通から駆逐された銀が鋳つぶされて地金になってインドや中国に輸出されたという現象を生じさせた、ということです。インドや中国から見ると、マルクスの言う通り過小評価された金が鋳つぶされてフランスに輸出されたのです。

当時のフランスの、金の輸出入差額と、銀の輸出入差額の差がそれを物語っているわけですが、マルクスの話はマルクス自身は意図していないと思われるのに、私たちにとっては罠になっています。

最後の部分の「すべての歴史的経験は・・・法律上二つの商品(貴金属*ykb)に価値尺度機能が与えられている場合には、事実上つねに一つの商品だけが価値尺度としての地位を保つ」とは、第1章第3節の結論である、ただ一つだけの商品が社会の共同作業で貨幣になる、ということを示しています。

①p172〜p173 「価格規定を受けた商品は・・・」

貨幣形態では、諸商品は様々な外観にもかかわらず、その価値を金の大きさで表され、「価格規定」を受けます。イギリスの通貨制度は、はじめは金ではなく銀1重量ポンド(約453.6g)を度量単位として、x量の商品Aは○ポンドの銀、y量の商品Bは○○ポンドの銀などと、相互に比較されます。

通貨の鋳造の都合から、銀1ポンドの20分の1の加除(割り切れる)単位として1シリング(1シリングコイン20枚で1ポンド銀貨に相当)、さらに1シリングの12分の1の加除(割り切れる)単位としてペンス(銅貨かもしれません)という呼び名が、貨幣と価格の度量基準になりました。シリングとペンスは通貨の単位で、重量の単位ではありません。

「度量単位」とは長さ、体積、重量を表す単位。長さではヤードやメートル、体積ではガロンやリットル、重さではポンドや(キロ)グラムなどです。

「度量基準」とは長さ、体積、重量などの単位や基準を定めた制度で、イギリス・アメリカ圏ではヤード・ポンド法、フランス語圏ではメートル・グラム法が普及しています。日本では現在、メートル・グラム法を採用していますが、かつて尺貫法でした。「度量標準」という言い方もありますが「度量基準」と同義語です。

マルクスと訳者は、この「度量基準」を、たとえば1ポンド=20シリング=240ペンスなどという「通貨制度」の意味で使っているようです。

なお、金銀の計量に使われる重量単位1オンスは1ポンドの16分の1(約28.35グラム)であり、イギリスの通貨制度をさらに複雑にしていました。

①173 原注(五四)

金貨が割り切れる個数の鋳貨に鋳造されえない、という割り切れない話です。イギリスの当初の通貨制度は銀貨1ポンド=20シリング=240ペンスでしたが、その当時の「金銀相場」は金1オンスは銀貨幣で3ポンド17シリング101/2ペンスで割り切れませんでした。

もし金1オンスが銀4ポンドちょうどなら、金1オンス(重量)で、4枚の1ポンド金貨が、金1ポンド(重量)で64枚の1ポンド金貨が鋳造できたという話らしいです。

現在は金、銀の重量からも遠く乖離し、EU加盟を控えた1971年の通貨制度改定で十二進法も解消し、1ポンド=100ペンスという「割り切れる」通貨制度になっています。)

①p173〜p174 「貨幣は・・・」

ここからのマルクスの話はグルグル回しの極みできわめて難解です。正確に読み解くには少し時間がかかりそうですが、この段落はp172〜p173pの「価格規定を受けた商品は・・・」とほとんど同じ話で、マルクスの話をほとんどそのままくりかえすと次のようになります。

「貨幣は・・・」の続き1

貨幣には「価値の尺度」と「価格の度量基準」というまったく異なる二つの機能を果たします。貨幣が価値の尺度であるのは人間労働の社会的化身としてであり、価格の度量基準(通貨制度)であるのは確定した金属重量としてです。価値の尺度としては多様な商品を価格に、すなわち表象された金分量に転化することに役立ちます。価格の度量基準としては、この金分量をはかりますが、そのたために、一定の金重量が、たとえば1ポンド(重量ポンドではなく貨幣としての1ポンド)=28.35グラムの金などという「度量単位」として固定され、度量比率(1ポンド金貨1枚は20枚のシリング銀貨という比率)の不変性が決定的となる。ですから仮に、1ポンド金貨1枚=16枚のオンス金貨とい通貨制度があれば、金の純度が変わらず重量比が正確なら度量比率はの不変性は「決定的」です。

「貨幣は・・・」の続き2・・・ここからはykbdataの先食いおしゃべりです。

ところが金貨幣と銀貨幣が入り交じり、重量と違って簡単に分からない金の純度や銀の純度が為政者に意図的に下げられることがあるので、度量基準の不変性を保つのはなかなか難しいことです。ですから最後に、現在のように国家による強制力がある紙幣による度量基準=通貨制度が法律で定められます。

「貨幣は・・・」の続き3

最後の「金が価値の尺度として役立ちうるのは、金そのものが労働生産物であり、しだがって可能性から見て一つの可変的な価値であるからに他ならない」とは、価格の度量基準としては(上述のようにいつも破られるが)不変性が決定的だが、価値の尺度としてはそうではなく、一定分量の金貨幣が表す、価値の本質である社会的労働の量(社会的必要労働時間)は常に変動するものだと言っています。貨幣の体には、こうした本質的に矛盾する機能が同居しているわけです。

①p174〜p175 「なによりもまず明らかなことは・・・」

ここからはしばらく金の価値変動についてです。

金の価値変動は、価格の度量基準としての機能(大きいか小さいか、量的に比較する機能)としてはまったく問題は起きません。なぜなら、金の価値がどんなに変動しても、12オンスの金は1オンスの金の12倍の価値をもっていることは変わらないからです。

①p175 「金の価値変動は・・・」(前段に続く話です)

価値尺度としての金の機能もさまたげません。20エレのリンネル=1着の上着=2オンスの金という等価形態は、金の価値が騰貴し、これが20エレのリンネル=1着の上着=1オンスの金となっても、20エレのリンネル=1着の上着という関係は変わらない訳です。金の価値変動はすべての商品の価格を同じ比率で変動させます。

①p175 「一商品の価値を・・・」(同じ話の続きです)

貨幣も一定分量の労働を表しますが、その貨幣によってあらわされる「商品の価格の運動にかんしては、一般に、すでに展開された簡単な相対的価値表現の諸法則が当てはまる」とは第1章第3節の「b相対的価値形態の量的規定性」(p97〜p101)のことで、簡単なので「逐条解説」は飛ばされています。原文を読んでみてください。読まなくても、次は簡単に理解できます。

①175〜p176 「商品価格が全般的に上昇しうるのは・・・」(これも同じ話の続きです)

「貨幣価値が変わらなければ、商品価値が(全般的に*ykb)上がる場合だけであり、「商品価値が変わらなければ、貨幣価値が下がる場合である」と話をはじめますが、続きも含めてわれわれには当たり前のことですが、商品の価値と価格の関係や貨幣の本質を理解できなかった当時の人々にとっては説明が要ることだったのでしょう。

①p176 「金属重量の貨幣名は・・・」

ここで話が、金(貨幣)の価値変動と商品の価値変動の組み合わせによる、商品価格の多様な変動の話から、貨幣の度量基準(「価格形態」)そのものの話に戻ります。

貨幣名が最初の重量名から乖離していった原因を三つあげています。すなわち(一)外国通貨の導入、(二)経済の発展による貨幣素材のたとえば貴金属の銅貨⇒銀貨⇒金貨という変遷、(三)王侯貴族による貨幣の変造(改鋳)。

(二)について

「金が価値尺度としての銀を駆逐するやいなや、同じ呼称が、金と銀との価値比率に従って、おそらく1/15重量ポンドなどの金につけられる」の「おそらく」とは何か、ykbdataのおしゃべりです。ここはこだわり過ぎなので読まなくていいですが、ykbdataの疑問に答えてくださる方がいれば幸いです。

なぜ、あえて今回「おそらく」(p176)というマルクスの原文にもあった修飾語を追加したかというと、マルクスも研究した、アダム・スミスの「国富論」(「諸国民の富」、1776年イングランド)で18世紀後半の銀貨と金貨の関係についての記述があり、かなり複雑でスミス自身も計算間違いをしているのではないかという部分があるからです。スミスによると…

「1ポンド(約453.6グラム)の金は44枚と半分の「ギニ金貨」に鋳造されたので、1ギニあたり21シリング(金貨と銀貨の交換比率*ykb)とすると、44.5枚のギニ金貨は44.5×21=934.5シリング=46ポンド14シリング6ペンスに等しい」

ここまでは正しいと思います。だから1ポンドの銀は1/15ポンドの金ではなく約1/47ポンドの金になるわけです。銀貨の改鋳で、銀貨の価値が金の1/15から1/47に下落したのかもしれません。さらにスミスの言う次がおかしい…

「したがって1オンス(1重量ポンドの16分の1*ykb)金貨は銀では3ポンド17シリング10.5ペンスに等しい」

電卓で計算すると934.5ペンス÷16=58.4ペンスなので1オンスの金は銀で2ポンド18シリング5ペンス弱になるはずです。銀貨での通貨制度は1ポンド=20シリング、1シリング=12ペンスと複雑なうえに、重量単位が1ポンド=16オンスと、両方とも10進法から外れているために、スミスさえ計算間違いをしたのでしょうか。この複雑さも貨幣を謎めいたものにした要因があると思います。あるいは「銀」ではなく改鋳で価値が下落した銀貨によればこうなのかもしれません。

なおマルクスも、スミスの「国富倫」から100年近くあとの「経済学批判」でも1オンスの金=銀3ポンド17シリング10.5ペンスとする、「国富論」当時の論議を紹介しています。(①p178および次頁の原注(六一))

8世紀に1ポンド=1ポンド約453.6g(グラム)の銀として始まったといわれるイギリスの貨幣は、1816年の金本位制で1ポンド=約10gの金に、そして現在1ポンド=約1/7gの金しか表していません。

日本の円も当初(1871年)1円=1.5gの金を表しましたが、これがポンドと同じ運命をたどったのは歴史的必然(p177「こうした歴史的過程は・・・」)です。さらに不換の(金と交換できない)国家紙幣が登場すれば、その呼び名さえ、金の重さの単位と無関係になります。

例えば「円」が表す価値は国内的にも国際的にも刻々と変化します。それは物価指数や為替レートで近似的に表されます。各国の通貨の表す価値の変化との関係で為替レートが変動し、為替レートの変動が「円」の表す価値を変動させます。もっとも為替レートは投機や通貨への信用によってずっと激しく変動します。

こうして名目GDPと実質GDPの分裂も起こります。ところが最近、安倍政権のもとでこのGDPの偽装・改ざんが明らかになりました。もう何を信じてよいやら。結局、庶民の生活実感が一番確かな基準ではないでしょうか。【2022/1/5追加】

①p177 「こうした歴史的過程は・・・」

「金属重量での貨幣名とその慣習的重量名との分離は世の習わし」とは上記のことは歴史的必然で、最終的は法律で規制(強制)されます。紙幣の通用力も法律による規制(強制)です。(例えばユーロ)

①p178 「したがって・・・」

金量が観念的に転化されいてる諸商品の価格は、法律で決められている度量基準で表現されます。たとえば、1クオーターの小麦は1オンスの金に等しいという代わりに、3ポンド17シリング10と1/2ペンスに等しいと言われます。(割り切れない話)

「計算貨幣」という言葉は「値札」や「帳簿上の数字」を思い起こさせます。原注(六〇)のアナカルシスというは紀元前6世紀初めのギリシアの哲学者で、アテネの市民権を獲得した初めての外国人と言われ、ギリシア「七賢人」のひとりに数えられることもある人物です。

①p178〜p179 「ある物の名称は・・・」

(これまでの銀の重量名で金の価値を表したり、貨幣の度量基準と重量の度量基準の階層がそろっていなかったりで)貨幣名においては価値関係(それが表す社会的労働の量)のすべての痕跡が消えうせる、国家による度量基準の制定でなおさら謎めいた「秘教的章標」となると言っています。ターレルは16世紀のプロイセン(ドイツ)発祥、ドゥカートは中世のベネツィア共和国発祥で、それぞれ広域で流通した通貨です。

①p180〜p181 「価格は・・・」

「商品に対象化された労働の貨幣名である」と本質を一言で言い表した後、商品と貨幣分量とが等価である、というのは同義反復だと批判します。マルクスが「同義反復」だというときは「AはAだ」というようにまったく説明になっていない、まったく分析になっていない無意味な表現だということです。

「価格は・・・」の続き

そんなことより大事なのは、商品と貨幣分量が等価であると言ってみても、その貨幣分量すなわち価格がその商品の価値の大きさを表すことにはならないということです。その後の話を簡単に言うと、故意にでも、需給バランスによる必然でも、価格は価値から「背離」するもので、価格は価値に平均法則としてのみ一致すると言っています。ここでの「背離」と「乖離」の違いに経済学的意味はなさそうです。

①p182 「ところが・・・」

良心、名誉、そして手つかずの未耕地など無価値なものも「価格」が付けられ、それが商品として売られることもある、資本家の観念では、究極的にはここまで「背離」(ここまでくると、価値を貨幣で表すという価格の役割に背くから「乖離」より「背離」がふさわしい)するよと、地代論にも及ぶ話をします。

①p182〜p183 「相対的価値形態一般が・・・」

この段落は、金はいつでも市場にある鉄を買うことができるが、鉄はいつでも売れて金と交換されるとは限らないと、マルクスらしいふっくり返しと比喩に富んだ表現が連続しますが、簡単に言うと、商品は金(貨幣)になるためには「命がけの飛躍」(この直後の第2節)が必要だということです。

①p184 「価格形態は・・・」

価格がつけられた商品が価値(金)になるために、必然的に流通が生じる、とマルクスはヘーゲル風言い回しで次の分析を開始します。

第2節 流通手段 ①p184〜p225

a 商品の変態 ①p184〜p201

①p184〜p185 「すでに見てきたように・・・」

次に、流通手段としての貨幣の機能ですが、マルクスは最初に弁証法の基本命題から始めます。すなわち「これらの矛盾が運動しうる形態をつくり出す。これが一般に、現実的諸矛盾が自己を解決する方法である。」これはきわめて普遍的な法則を述べているのですが、ようするに、これまで見てきたような現実的諸矛盾が原動力となって流通が発展するということが言いたいのです。これは例の、ヘーゲルに「媚を呈した」表現の一つです。

なお、「たとえば、一つの物体が絶えず他の物体に落下し、しかも同時に絶えず飛び去るというのは、一つの矛盾である。楕円は、この矛盾が自己を実現するとともに解決する運動形態の一つである」というのは、彗星のことだと思います。

①p185 「交換過程が・・・」

①p185 「交換過程が・・・」

諸商品を非使用価値である人(商品生産者)から使用価値である人(個人的消費者)の手に移すと、商品は商品交換部面(流通部面)から消費部面に脱落します。マルクスは当面流通部面だけを考察するよと言います。

①p185 「この形態変化の理解が・・・」

商品の交換過程は、ある商品⇒金(貨幣)⇒他の商品、という商品の形態変化だが、商品と金(貨幣)の間の形態変化に注目が集まりがちだが、流通部面の本質は商品交換=社会的素材変換です。

①p185〜p186 「諸商品は・・・」

この段落はヘーゲル風言い回しで難解ですが、言っていることは単純で、交換過程では商品と貨幣への二重化=使用価値と価値との対立があらわになるが、使用価値と価値の統一でもあるということです。マルクスのおしゃべりとちょっと違いますが、商品の交換過程は区別された使用価値の価値による統一だ、というのが分かりやすいでしょう。

①p186〜p187 「さて、われわれは・・・」

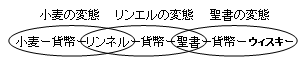

ここからは、例の擬人化によるシミュレーションで、第一登場人物はリンネル織布者です。リンネル織布者は20エレのリンネルを2ポンドと交換し(2ポンドでで売り)、その2ポンドは聖書と交換される(2ポンドで彼が欲しかった聖書を買う)。

ここで、いつもマルクスのシミュレーションの出発点となっている〝20エレのリンネル"とはどんなものかお話しましょう。1エレは①p67の訳注*1によると66.69cmですから20エレは約13.3メートル。リンネルは当時庶民の衣服に多用されていた亜麻布です。亜麻はごわごわの麻とは全く違い、肌触りもよく下着にも使われ、木綿が普及するまでは被服品の主流でした。

2ポンドを約半オンスの金(①p180参照)すなわち約14グラムの金とすると、金地金の日本の時価は1グラム7、388円ですから、「20エレのリンネルは2ポンド」というのは、「13.3メートルの亜麻布は10万3432円」ということになります。これが高いか安いかは、ここでは問題ではありません。【2022/1/5】

①p187 「さて、このリンネル織布者が・・・」

これはリンネル商品の剰余生産物部分が交換され、得た貨幣が個人的消費のために支出されるということです。リンネル織布者は他に、再生産(生産的消費)のために亜麻糸とリンネルとを貨幣を介して交換する必要があります。

①p187〜p188 「したがって・・・」〜「この運動は・・・」

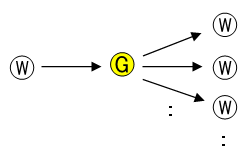

a商品の変態のこれまでをまとめて簡単に言うと、販売と購買が複雑に絡み合い、これを貨幣が媒介する様子を、例の擬人化シミュレーションで表現しています。流通過程では、ある商品所有者のある商品は、別の商品所有者の別の商品と交換され、貨幣はこれを媒介します。これは 商品→貨幣→商品(W―G―W)の形態変換で、交換を媒介するGを捨象すれば W―Wの素材変換です。

①p188〜p190 「W―G・・・」

このうち後半の変態 貨幣→商品(G―W) は比較的容易です。それは貨幣はどの商品とも交換可能な一般的等価物(「#003:価値論」参照)だからです。しかし、前半の 商品→貨幣(W―G) は“命がけの飛躍”です。つまりその商品は、流通部面で、その商品を使用価値として認め、貨幣(価値)と交換してくれる別の貨幣所有者(=商品所有者)を見つなければならないのです。

簡単に言うと、売れるかどうかは市場に出してみないと分からないということです。別の見方をすると、(ある使用価値)→(別の使用価値)の目的を達するためには、その前に(使用価値)→(価値=貨幣)という、対立物へ転化する「命がけの飛躍」が必要なのです。彼の私的労働が社会的分業の一分肢であるか(社会の諸欲求に合致しているか)どうかが問われるわけです。このあとは、「命がけの飛躍」の物語が4つ続きます。

「W―G・・・」の続き

まず1番目は、「しかし、分業は・・・」生産者の意思から独立したもので「ひょっとすると」昨日まで市場になかった新商品が登場したり、逆に明日はある商品が市場から追われる(売れなくなる)かもしれない。

2番目は、たとえばリンネルが社会的欲求超えて過剰となれば無用となる(売れなくなる)。「もらった馬の歯を見るな」というのは、贈り物をもらった方のことわざだから、贈り物をする方(売る方の比喩)ではなく、逆で、買う方に対することわざでしょう。

3番目は、「しかし、かりに・・・」は市場で使用価値が認められても、今度は、「どれだけの貨幣が? (商品と交換されるか*ykb)という問題が生じる。」「誤算」とはその後の文脈から、彼が精魂込めた商品も、市場では彼が費やした私的労働時間では評価されないで、社会的必要労働時間で評価されて、彼が算定して付けた値札では売れない(誤算)という意味ですが、ここでマルクスが言いたいのは、資本家同士の絶え間ない競争による生産方法の激変で、価格の安い商品が製造されて市場にでてくると、同じ品質でもこれまでの値段のままの商品は売れなくなるということです。このことの現代の例としては、水晶発振器による電子時計(クォーツクロック)が歯車とゼンマイの機械式時計を駆逐したことが挙げられますが、この場合は品質(時刻の正確性)も向上しています。

4つ目は(これにはykbdataとしては異論があります)、すべてのリンネル業者が等しく社会的必要労働時間と同じ労働を費やしているとしても、後述の分業の無政府性(連携のない無秩序な状態)により、社会全体の需要よりも多くリンネル商品が市場に出回れば、リンネル生産に社会的必要労働時間よりも多くの労働が費やされたことになり、その余計な労働時間は無効となり、リンネル商品全体の価値も下落し、「ともに捕らわれ、ともに縛り首にされる」と言っています。商品の価値を決める社会的必要労働時間の法則はこのように作用することもあるということですが、社会的必要労働時間は変わらないのですから、これは需給のバランスで商品価値から商品価格が乖離する(第三部)ということの方が正しいと思います。そしてやがて、供給過剰による価格の下落は、商品生産の減少でいずれ回復し、リンネル商品全体の総価格は総価値に復帰します。

4つの「命がけの飛躍」の物語の結論は、最後の3行にありますが、抽象的で難解です。分かりやすく言うと、個々の商品生産者が費やした労働時間がどんなに違おうとも、同じ商品の価値はすべて同じ抽象的人間労働の分量(社会的必要労働時間)を表すということです。

①p190〜p191 「こうして・・・」

商品と貨幣は分業によって引き裂かれるが、その分業によりどんな商品(質的編成)をどれだけ(量的構成)を生産するかは無政府的(自然発生的・偶然的)だ、生産者それぞれ(諸人格相互)の独立性は、実は、4つの「命がけの飛躍」の物語で見たように、市場だけでなく生産現場も含む全面的な物質依存の体制に支配(補完)されていることを見るべきだ(発見する)、ということです。

①p191 「分業は・・・」

ほぼ前段のくり返しですが、商品が正常に売れる限りでは等価交換が正常に進行するが、不正常な場合は商品の価値が増減させられる、と言っています。

①p191〜p192 「一方の商品所有者にとっては…」

ここはヘーゲル風おしゃべりだと思って軽く読み流してください。あえて言えば、貨幣と商品の交換は、普遍的な(一般的な)価値形態と特殊的(具体的)使用価値形態の交換だ、ということでしょう。さらに言えば抽象的人間労働と具体的有用労働の交換だと言っているようにも聞こえます。

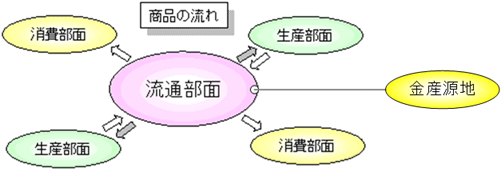

①p192〜p194 「われわれは…」

前段の抽象的な話を具体的な話に置き換えていますが、相変わらずヘーゲル風言い回しは続きます。

すなわち金生産者か、あるいは自分の商品を金と交換した貨幣所有者が、商品所有者と相対すると言っていますが、金の産源地(原産地)で金と他の商品と交換された瞬間から商品価値を表す価値尺度の機能を身につけるという話は、「第1節 価値尺度」の話で、ここではなくても良い話です。

この金産源地での金と商品の交換を別とすれば、商品が金と交換されると元の商品の具体的姿態は消え失せ、どんな商品が転化したものなのかは分からず、「糞尿は貨幣で無いけれでも、貨幣は糞尿である(正確には「であった」*ykb)かもしれない」という訳です。これはp195の〝貨幣は臭くない"に続く話です。江戸時代は厠(かわや)から汲み取った糞尿は商品と売買されていたようです。

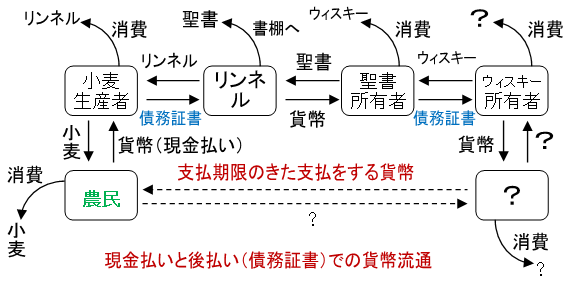

「われわれは…」の続き

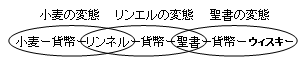

その次の話が難解ですが重要です。すなわち、リンネル生産者がリンネルを販売して得た貨幣(20エレのリンエルの価格は2ポンド、つまり1ポンド金貨2枚)は、1クォーターの小麦が転化した貨幣だと仮定すると言いだします。そしてリンネルの販売のW−GのGは、小麦生産者がリンネルを購入して支払った貨幣なので、リンネルの販売W−Gは、同時に小麦生産者の購買G−Wであると言って、リンネル−貨幣−聖書のW−G−Wの最初のリンネル−貨幣のW−Gは、小麦−貨幣−リンネルのW−G−Wの最後のG−Wである、販売と購買とが市場で交錯・交叉する複雑さを言い表しています。下の図をようなことです。

①p194〜p195 「G−W。商品の第二の…」

W−G−Wの前半はW−Gで「命がけの飛躍」ですが、後半のG−Wは貨幣Gは「絶対的に譲渡されうる」商品ですからG−Wは容易です。「貨幣は、すべての価格を後ろから見る」とは、価格のうしろに潜んでいる「価値」と自分が同等か見定めるということでしょう。

「商品は貨幣への生成(転化*ykb)のうちに消失するから」(商人が登場していなければ、販売された商品は流通部面から出て行って消費されて無くなるから*ykb)、W−Gで得られた貨幣を見ても何が転化したGなのか分からない(匂わない)ので、もしかしたら糞尿が転化したものかもしれないと、訳注(七〇)で面白い話をします。

①p195〜p196 「G−W、すなわち購買は…」

ここはややこしくて理解に手間取りますが、「G−W。商品の第二の…」の商品の消失の具体例を言いながら、「われわれは…」で論じたリンネル生産者の最初の局面のW-Gでの小麦生産者との交叉に続き、リンネル生産者の交換の最後の局面G−Wも聖書生産者の貨幣−ウィスキーというG−Wの交差する、だから「G-W、すなわちW-G-W(リンネル−貨幣−聖書)の最後の局面は、同時に、W-G、すなわちW-G-W(聖書−貨幣−ウィスキー)の最初の局面である」という訳です。

次は、分業により、ある生産者は単一の商品を大量に販売して得た貨幣を、「多面的な欲求に迫られて…絶えず多数の購買に分散しなければならない」、すなわち「ある(一つの*ykb)商品の最後の変態(G-W*ykb)は、他の諸商品の最初の諸変態の総和をなす」という訳です。これを図にするとこうです。

次は、分業により、ある生産者は単一の商品を大量に販売して得た貨幣を、「多面的な欲求に迫られて…絶えず多数の購買に分散しなければならない」、すなわち「ある(一つの*ykb)商品の最後の変態(G-W*ykb)は、他の諸商品の最初の諸変態の総和をなす」という訳です。これを図にするとこうです。

①p196 「さて、一つの商品…」

売り手のW−Gは買い手のG−Wと同じ行為で、同じ商品が売り手と買い手を次々と取り換えると言っていますが、商品は買われるとすぐに消費部面に出ていきますので、これは商人が存在しないとそうならない話です。

しかし貨幣なら商人がいなくても、買い手から売り手へ、その売り手が買い手となってまた売り手に貨幣がと、次々と貨幣の持ち手が代り、貨幣は流通部面で走り回ります。これは貨幣の通流という概念で少しあとで出て来ます。

①p196 「一つの商品の総変態は…」

これは前段のまったくのくり返しです。四つの局とは①W−②G ③G−④Wのことで三人の登場人物とは①の売り手が一人目、②の買い手が二人目、③は一人目の①と同じだが人物だが売り手ではなく今度は買い手、④別の売り手のことで3人目です。

①p197 「商品変態の…」

W−G−Wは循環(円)運動だが最初のWは所有者にとって商品は非使用価値で、復帰した商品は使用価値だ、最初のWが転化したGは実在する物的な価値物(固い価値結晶)だが、その後の購買で消え失せる、と、これまでのくり返しであまり意味がありません。商人が存在しないなら、商品も購買されて消費部面に消えていきます。

①p197〜p198 「一つの商品の…」

これは①p192〜p194「われわれは…」のくり返しで、より簡潔に述べていて、こんな感じです。

最後に、「この総過程は、商品流通として現れる」とは、下の例のイメージです。

①p198 「商品流通は…」

流通の総過程を考察した部分は、ややこしい表現になっていますが面白くもあります。リンネル生産者のリンネルが聖書と交換されることは、聖書所有者の聖書が安ウィスキーに交換されることの契機となるなど、無数の販売と購買が複雑に絡み合っている流通の全体像が考察されています。大事なのはこうした流通の総過程の発展のなかで、現物交換と違って、貨幣の仲介を通じて時間的・空間的な制限を打ち破り、個々の商品所有者の思惑を超えた、「当事者たちによっては制御不可能な、社会的な、自然的諸連関の全範囲が発展する」ことです。

①p199 「それだから…」

(商品の)「流通過程は、直接的な生産物交換過程と違って、(商人がいなくても*ykb)使用価値の場所または持ち手の変換によって(流通過程そのものが*ykb)消失するものではない」のです。

そのあとの話は前にも示した下図そのものです。見ながら読んでください。

①p199〜p201 「その販売も購買であり…」

そしてマルクスはここに、恐慌の可能性を見出します。つまり商品と貨幣の分裂、使価値と価値の分裂、私的労働と社会的労働の分裂、具体的有用労働と抽象的人間労働の分裂、(後に述べる所有と労働の分裂【2022/1/6】)などの諸対立が、販売と購買の分裂に現れ、恐慌を通じてその統一の回復を要求するというのです。これが要約ですが、すこし立ち入って見てみましょう。

最初の「どの販売も購買であり、どの購買も販売であるから、商品流通は諸販売と諸購買との必然的均衡をもたらすというドグマほど、ばかげものはありえない…それはつまらない同義反復である」とは、売り手のW−Gは買い手のG−Wと同一という当たり前のことを、市場の真理だ(すなわち恐慌は起こらない)ともっともらしく言っている、ということだと思います。これはp201の原注(七三)のジェームズ・ミルへの批判です。ME⑬p77〜p80(「経済学批判」の一部分)を可能ならぜひ読んでください。

マルクスはこの単純な論理を、単純な論理でくつがえします。すなわち、販売=購買には売れない商品が買われないで無用になることも含んでいると。

p200の5行目の「買い手は商品をもっており、売り手は貨幣を…もっている」は明らかに「売り手は貨幣をもっており、買い手は貨幣をもっている」の言い間違いです。

その後の部分は、商品と貨幣の分裂による諸矛盾が恐慌によって強力的に統一を回復する、その諸矛盾は恐慌の可能性を含んでいるが、しかしその可能性が現実に発展するためには、今論じている「単純な商品流通からはまだ全く存在しない諸関係の全範囲を必要とする」と、恐慌の可能性を現実にするのは、拡大再生産(第二部)による過剰生産や、信用による投機(第三部)だよと伏線を張ります。

b 貨幣の通流 ①p201〜p217

ここでは、商品の運動形態と対照的な貨幣の運動形態を考察します。

哲学で事物の関連を「連関」というのと同じように、商品の「流通」に対して貨幣の「通流」と言います。これは主に翻訳上で日本語にない概念をどう表すかという問題でしょう。

①p202 「労働生産物の…」

商品の形態変換はW−G−Wというように循環運動だが、貨幣はそうではない。リンネルが貨幣を媒介にして聖書と交換されるときの貨幣の動きは、ある貨幣所有者のポケットから、リンネルをその貨幣所有者へ売ったリンネル生産者のもとへ、さら聖書をリンネル生産者に売った聖書所有者のもとへ、となります。商品は売った人から離れ、貨幣は売った人のもとにやってきます。それぞれの販売は相対する購買を伴いますが、それぞれの購買の時点でリンネルも聖書も流通部面から脱落して消費されま。聖書(の元)所有者のポケットに入った貨幣も、やがて安ウィスキーと交換され、この安ウィスキーは聖書(の元)所有者によって消費されまさすが、貨幣は常に流通部面にとどまり、さらに商品を引き寄せ、商品とは逆方向に運動します。これを通流という言葉で表現しているのです。

①p202〜p204 「貨幣の通流は…」

このように、商品の、消費されるまでの一時的な運動とは違って、商品流通と逆方向に、常に流通部面で駆け巡っている貨幣の運動形態から、貨幣の運動は商品流通の表れにすぎないのに、逆に商品流通が貨幣の運動の結果にすぎないように見えます。

先回りして言えば、このことから商品が売れないのは貨幣が足りないからだという誤った見方が生じます。(①p211)

①p204 「他方…」

「自立された価値」とは、貨幣は、商品体のうちに潜んでいた価値が、商品体すなわち使用価値から自由になった形態だ、W−GのGは自立化された価値(自立した価値)だということです。

「流通手段としての貨幣の運動は、実際には、諸商品自身の運動形態に他ならない」とは、まったく前段のくり返しです。

したがって、諸商品の運動は感性的にも貨幣の通流に反映されます。すなわち、リンネルの販売は貨幣をリンネル生産者のポケットに入れ、次いで聖書の購買で同じ貨幣をポケットから引っぱり出します。

①p205 「これにたいして…」

「単なる販売または単なる購買」、すなわち、売り手から見たら第一の変態W-Gは「単なる販売」で、買い手から見たらその第一の変態G-Wは「単なる購買」です。この第一の変態だけでは貨幣は一度場所を変えるだけだと、当たり前のことを言っていますが、実は流通全体のための貨幣の量がここに現れるわけです。「単なる販売または単なる購買」とは、ykbdataの深読みによれば、さらにこれは再生産論での固定資本の循環のことのようにも聞こえます。

「商品世界一般の無数の変態のからみ合い」はもうすでに論じてきたことです。

①p205 「どの商品も…」

これもここまでに論じてきたことですが、最後が新しい問題提起です。すなわち、「そこで、流通部面(正しい!*ykb)はどれだけの貨幣を絶えず吸収するのか、という問題が生じる」

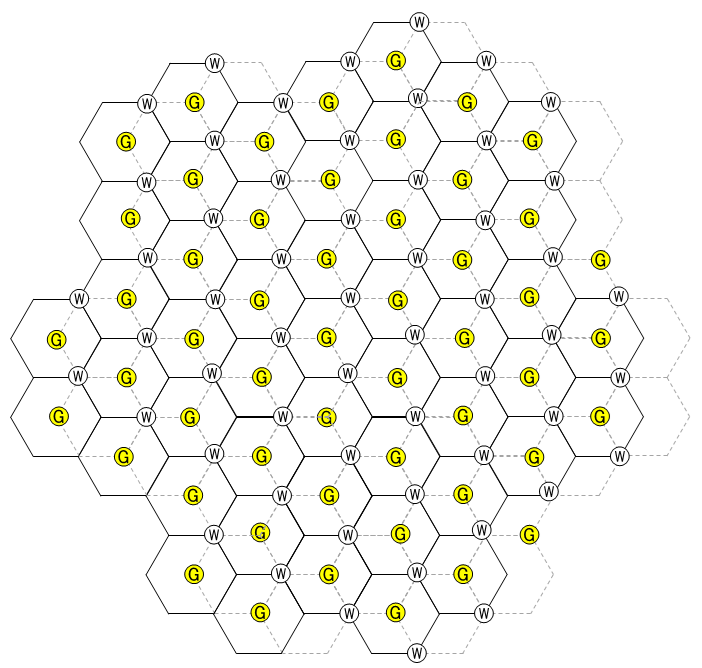

①p205 「一国においては…」

「単なる販売または単なる購買」が無数に行われている、というのは前に示したこのイメージ図のことです。ですから、「商品世界の流通過程のために必要とされる流通手段の総量は、すでに諸商品の価格総額によって規定されている」という訳です。全商品と全貨幣が1対1で相対するならイメージ図のように「総額どうしが等しいことは自明のこと」だと言っています。

その流通手段としての貨幣の総量(総額ではない)について、諸商品の価格が貨幣材料の価値に反比例して変動し、次に流通手段としての貨幣の総量が諸商品の価格に正比例して変動する、ということで、これは流通手段としての貨幣の総量が変動し、次に諸商品の価格が変動する、という通貨主義学派の〝貨幣数量説"への明確な否定です。後に定式が出て来ますので確認しましょう。

「一国においては…」の続き①

なぜ「総量」を問題にしているかと言うと、イギリスでは以前貨幣材料は銀が主流でしたが、商品総価格の膨張にしたがって、銀の「おそらく1/15」の重量で同じ価値を表す金が銀にとって代わるのですが、その場合も貨幣総(重)量は1/15に変動する、ということです、そんな話が「まったく同じ現象が…」から数行続きます。

「一国においては…」の続き②

「流通部面には一つの穴があいていて」とは、下図のようなイメージでしょう。もっとも、他の諸商品も流通部面にあいた穴から流入してきますが、貴金属はたいていは諸商品より大きさがかなり小さいのです。

「一国においては…」の続き③

貨幣の価値の変動は、まずこの小さい穴を通して金産源地での金と直接交換される諸商品の価格変動に現れ、それは次第に感染(伝搬)してすべての商品価格が変動した金の価値にもとづいて調整される、と言っています。

これは、たとえば、鉱山の生産力が上がり、金の価値が下がったら、金の産源地での金と他の商品の交換は、金生産者の思惑でこれまで通りの交換比率で交換を行おうと思っても、価値法則が働いて、同じ分量の商品は、これまでより多い金としか交換されなくなります。すなわち、金の分量で表された、諸商品の価格が上がります。こうやって流通部面に入ったより多い金は、次も同じ分量の商品と交換され、それが次々に伝搬し、ついには商品世界全体の価格総額も上がる、ということだと思います。

「一国においては…」の続き④

ここでおもしろいのは、「この調整過程には、貴金属の引き続く増加(流入*ykb)がともなっている」ということです。流通手段としての金はその摩滅分を度外視すれば、流通部面から消失しないでずっと巡回すると言っているわけですから、流通部面に存在する金がどんどん増えていくわけです。

このことが、「17世紀および18世紀に、商品価格が上昇したのはより多くの金と銀が流通手段として機能したからであるという誤った結論に導いた」と、貨幣数量説の誤りがイギリスの経済史に結びついていることを明らかにします。

1848年にカリフォルニア金鉱が発見され、イギリスは1870年に金本位制に移行しますが、その過程では流通手段としての金と銀の混在によって混乱が生じました。

「一国においては…」の続き⑤

では、流通手段として機能する貨幣の総量はどうやって決まるのか、マルクスは「流通手段の総量は、諸商品の実現されるべき価格総額によって規定されている」と論を戻しますが、一足飛びには結論を出さず、「諸商品の価格総額は、明らかに、流通に出回っている商品総量によって決まる」と当たり前の前提をくり返します。

①p208 「商品総量を…」

ここは、金の価値の変動だけでなく、いくつかの商品の価格変動によっても諸諸品の価格総額が変動するよと、きわめて当たり前のことを言っているだけです。

①p208〜p210 「互いに関連のない…」

はじめの部分で、マルクスはウィスキーの販売も入れて四つの販売が同時に行われたら8ポンドが必要と言っていますが、前出の右の三つの変態系列のなかの、三の販売が同時に行われたら6ポンドの貨幣が必要ということになります。

はじめの部分で、マルクスはウィスキーの販売も入れて四つの販売が同時に行われたら8ポンドが必要と言っていますが、前出の右の三つの変態系列のなかの、三の販売が同時に行われたら6ポンドの貨幣が必要ということになります。

「これにたいして」変態系列は図のように時系列的に進んだら2ポンドで済むという訳です。この場合、貨幣の通流回数は3回(マルクスの例ではウィスキーの販売を含めて4回)になります。

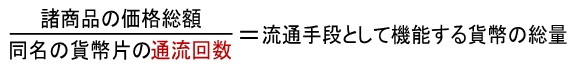

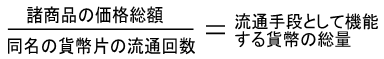

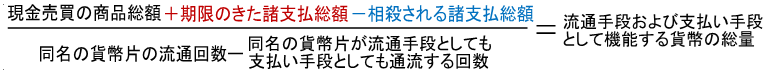

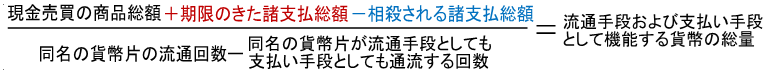

という訳で、マルクスは商品流通に必要な貨幣の量を

と規定します。(貨幣の通流回数は流通部面での平均値です)

そして、これを超える貨幣または貨幣の代用物(たとえば兌換の銀行券)が流通部面に投げ込まれると同量の貨幣が流通から投げ出されるとして(第三部で流通の現実から銀行学派の「通貨調整説」を支持し)、上段の通俗的見解(17世紀および18世紀に流通する貨幣量が多くなったから商品価格が上昇したという見方)を退けています。

①p210〜p211 「貨幣通流一般には…」

貨幣通流の速さには、商品流通の速さ=流通部面からの諸商品の急速な消滅と新しい商品による同じく急速な置き換え(消費と生産の活発化)の受動的反映として現れます。すなわち商品流通という本質の表面的現象が貨幣通流ですから、「貨幣通流の緩慢化にともない、流通の周辺のあらゆる点で貨幣が出たり消えたりする頻度が減る」のは貨幣(流通手段)の量が不足しているからだ、というのは本質と現象を逆さまに見る通俗的見解だと、通貨学派の誤りの息の根を止める本質的批判を行います。アベノミクスの「異次元の金融緩和」への批判を聞いているみたいですね。

ここでなぜか、50年以上まえに高専電気科で学んだ、正孔(電子軌道から電子が飛び出して+の電気を帯びたように見える穴)の移動は、電流は電子の集団的移動という本質の、見かけの現象だということを思い出しました。【2025/10/15】

①p211〜p212 原注(七七)

商品が売れないのは貨幣が足りないからだという見方は誤りであることを、17世紀後半の学者の言葉で、わかりやすく解説しています。

すなわち、

であり

であり

ではない

ではない

と、またもや本質と現象の「逆立ち」をひっくり返しています。

「ちなみに」からの最後の部分は、逆説的な言い回しでの、ピール銀行法(1844年成立)が果たした異常な役割への批判と思われます。

①p212〜p213 「したがって…」

最初は をそのまま表現していす。この規定から、商品価格の変動、商品総量の変動、貨幣の通流速度の変動という3つの要因の、非常に多くの組み合わせで流通手段の総量を変動はするよと、その例を次から示し始めます。

をそのまま表現していす。この規定から、商品価格の変動、商品総量の変動、貨幣の通流速度の変動という3つの要因の、非常に多くの組み合わせで流通手段の総量を変動はするよと、その例を次から示し始めます。

①p213 「商品価格が変わらない場合…」〜「商品価格が一般的に低下するのは…」

第一の例は、商品価格が変わらないで流通手段が増加しうるのは、流通する商品の総量が増えるか、貨幣の通流速度が遅くなるが、あるいは両方がいっしょに作用するためであり、逆は逆だよと言っています。等式から当たり前です。

第二の例「商品価格が一般的に上昇する場合には…」、第三の例「商品価格が一般的に低下する場合には…」も等式から当たり前で、読んでもらえればよいです。

①p213〜p214 「さまざまな…」

ここが結論的な部分で大事です。すなわち、「さまざまな要因の変化は相互に相殺されうる」から、商品価格総額も貨幣総量もだいたい一定だと結論付けます。ただしこれは恐慌や貨幣価値の変動から生じる激しい攪乱を除いてだと断ることを忘れません。

①p214 「流通手段の量は…」

ここでマルクスははじめて の等式の意味を言葉で明確に述べます。すなわち、「流通手段の量は、流通する商品の価格総額と貨幣通流の平均速度とによって規定されるという法則」です。

の等式の意味を言葉で明確に述べます。すなわち、「流通手段の量は、流通する商品の価格総額と貨幣通流の平均速度とによって規定されるという法則」です。

「逆に」からは、「商品は価格なしに、貨幣は価値なしに、流通に入り」と皮肉交じりに となることだとしつこく言っています。

となることだとしつこく言っています。

①p214〜p127 原注(七八)

古典(派)経済学の始祖で労働価値論にも到達したW・ペティ―も、かのA・スミスも(ぼんやりとではあるが)貨幣の流通量は流通する商品総量に規定されることを述べていると言及しています。

①p215〜p216 原注(七九)

「どの国においても、金及び銀が人々の間で増加すると、物価は上昇するであろう」すなわち流通手段の総量が価格を規定するという、ジェイコブ・ヴァンダリント(イギリス重農学派の先駆者、『貨幣万能論』を著わす)は貿易での貨幣と物価の動きを見ていて、輸出超過の国は諸外国からの金の流入で物価が上がり、輸入超過のわが国は物価が下がり、やがて安くなった商品の輸出で貿易差額が順に転じ(輸出超過になり)貨幣を取りもどす」と言っていると紹介ししています。さらにもっと古い(17世紀の経済学者)バーボンにも同じ主張がみられるとも言っています。

貿易差額と金の流出入については第三部で取り扱われます。ここでは、誤った見解の一つとして読み、それ以上の深入りは無用です。

①p216〜p217 原注(八〇)

上記の誤った見解は、フランス革命を思想的に準備したフランスの啓蒙思想家モンテスキューにもみられると紹介しています。「リカードウや…」からはマルクスの博学ぶりを示すものとして読めばいいです。

c 鋳貨。価値章標 ①p218〜p225

「章標」とはシンボルやマークのことで標章と同じ意味です。

①p218〜p221 「流通手段としての…」〜「銀製または銅製の…」の要約

流通手段としての貨幣の機能から鋳貨(鋳造貨幣)が生まれますが、鋳貨は通流過程で磨耗し、名目価値から実質価値が離れていきます。通流速度が速く、磨耗速度が速い小額鋳貨には、金の代わりの銀や銅などの補助鋳貨が取って代わりますが、金の代用物は、やがて紙幣までに発展し、紙幣にいたっては、紙幣そのものはまったく無価値で、ある金分量を観念的に表しているに過ぎない価値章標です。

①p218 「流通手段としての…」

貨幣は、金貨、銀貨、銅貨などの鋳貨の形をとります。価格の度量標準の確定と同じく、鋳貨の鋳造を含む「造幣」は国家に帰属します。金貨幣は、国内では金貨という姿を身にまとうが、世界市場ではそれを脱ぎ捨て金地金に戻り、国内流通と世界市場での分離が現れます。

①p218 「したがって…」

金、銀はもともと柔らかく摩滅がしやすい(だから、マルクスは言及していないが、硬貨にするためにニッケルなどの混ぜ物をして固くする)もので名目純分(貴金属の名目的な含有重量)と実質純分(貴金属の純粋な含有重量)が乖離し、同名の鋳貨でも価値が等しくなくなります。これが混乱が、中世から18世紀の貨幣史をなしています。「最近」ではここまで摩滅したら金貨を通用不能とする法律もできた、と言っています。

摩滅した鋳貨の鋳つぶしと鋳造しなおしで、金銀の純分は回復します。摩滅分の金銀の補填は国家の負担となります。くり返される鋳造と地金への鋳つぶしの費用は空費で貨幣の価値には入り込まず、租税から支払われます。原注(八一)参照

①p219〜220 「貨幣通流そのものが…」

小売分野での必要と、摩滅しやすい高級鋳貨(金貨)の代替の必要から少額の銀貨、銅貨が法律の強制によっても通流します。これは歴史的にも説明されます。

①p221 「銀製または銅製の…」

銀も銅もあまり金と固さは変わらないので、通流速度の速い銀や銅の少額鋳貨ほど急速に摩滅します。だから低級通貨はその価値が名目価値と無関係の標章となります。金も究極的にはそれ自体としてはほとんど無価値の紙幣となります。価値標章としての紙幣が摩損、汚損してもそれと兌換の金は無傷のままです。

なお、冒頭に述べたように、ここでは「標章」を「章標」と同じ意味で使っています。

①p221〜p223 「ここで問題となるのは…」〜「紙幣は…」の要約

信用貨幣(手形、小切手など)は後に触れる支払手段として生まれますが、強制通用力を持つ国家紙幣は流通手段として生まれます。(マルクスは手形、小切手が信用貨幣だと明言していません。第三部では、「本来の信用貨幣である銀行券」と表現しています)

国家によって(不換)紙幣が流通に投げ込まれると、流通に必要な貨幣量以内であれば、(不換)紙幣は金の代用物として通流しますが、これを越えると一紙幣片が表す金量が減り、商品価格の全般的上昇が起こります。つまりインフレになります。

①221 「ここで問題になるのは…」

第三部で論じる信用貨幣(手形)はまだ論外(われわれはまだ知らない)で、ここで取り扱っているのは強制通用力をもつ(不換)国家紙幣のことだと言っています。「しかし、ついでに述べておけば…」で言っていることは、本来の(不換)紙幣(国家紙幣)は流通手段としての貨幣の機能から生まれるように、信用貨幣(手形)は支払い手段としての貨幣の機能に、その自然発生的な根源をもっている、と第三節の予告をします。

①p222〜「一ポンド、五ポンド…」

(不換)紙幣流通の独自な法則は、紙幣の発行は金が現実に流通したはずの量に制限されなければならないというものだと言います。兌換紙幣であれば、銀行学派の「貨幣調整説」によれば、制限されなくとも、必要以上に流通に投入された銀行券は直ちに銀行に戻ることになります。

一国の流通手段の総量は、経験的に一定の最小限度があり、これは(不換)紙幣で置き換えることができる。しかし、流通部面の貨幣吸収能力、すなわち(不換)紙幣がなければ流通したであろう金貨幣の量を超過するならば、超過した分だけ同じ(不換)紙幣片が表す金量は減り、商品価格の全般的高騰が起ります。すなわちインフレーションです。

①p223 「紙幣は…」

(不換)紙幣は金分量を代理する限りで価値章標である、と言っています。

①p223〜p224 原注(八四)

フラートン(「通貨調整説」に立つ19世紀前半のイギリスの経済学者)などが、不換紙幣が金や銀の流通手段としての機能を果たせるなら、価値尺度としても価格の度量基準としても金や銀は不要だと言っている、とマルクスが非難して言います。

①p224〜p225 「最後に問題となるのは…」

なぜ金は価値章標としての(不換)紙幣に置き換えらえられるのかというと、それは流通手段としての貨幣は商品交換を仲介する一時的な価値表示機能でしかないからである、と言っています。こうした(不換)紙幣に必要なことは客観的社会的妥当性(だれでも認める能力)であり、それは国家の強制力であり、だからその国の(不換)紙幣は他国では通用せずに金が国際貨幣となるが、国内では有効で、(不換)紙幣にいたっては、流通手段は金から切り離された完全な章標になります。

①p225 原注(八五)

金銀は、鋳貨として価値章標になるので、鋳貨の名目の呼び名を格上げすれば(グロッシェンをもっと大きな分量を表すターレルという呼び名にすれば)政府の借金を切り下げて償還できるとしたニコラス・バーボンのばかげた「一論」を紹介しています。

兌換紙幣でもインフレになるのでしょうか?恐慌時に兌換は停止されて紙切れになるのでは?ふと思いつきましたが、金の量を表さない不換紙幣はやがて労働証書(労働時間を表す債権)になるのでしょうか?いや、もうなっているのでは?

さて、ここで現在の日本経済に話を移します。日銀総裁が安倍晋三のお友達の黒川東彦(はるひこ)に代わってから「異次元の金融緩和」を続けて、市中銀行が引き受けた国債を買い上げて市中銀行に現金をばらまいています。ところが日銀の目標の2%のインフレさえ起きませんでした。(直近の食料品やその原料の値上がりは、通貨供給過多によるはインフレではありません)

どうしてか。あまりにも消費が低調で投資先がないのです。ですから、世界的な傾向でもありますが、市中銀行に供給された現金は株式市場に流入して実態経済を伴わない株価高騰(バブル)を引き起こしています。(つまり国債=国の借金で富裕層の資産を増やしているわけです。腹が立ちますね。【2022/1/19追加】)公的年金の積立金運用もあります。それでも行先のない現金は日銀に(「当座勘定口座」に「超過準備預金」として)戻っています。

このように、日本経済は労働者の実質賃金の低下を根本原因に、疲弊しきっています。【2022/1/5追加】(以下ykbdataの独り言です)不換紙幣(価値章標)を増発してもインフレにならないほど!? いや市中銀行が国債を買って日銀の政府口座に不換紙幣(コンピューター上の記号にすぎないかも)が入り、日銀がその不換紙幣を遣って市中銀行の国債を買い上げて不換紙幣を市中銀行に戻してもまた日銀に戻ってきてしまうのでインフレにならないほど、日本経済は疲弊しきっている?!【2025/10/27追加】

今年(2022年)の「前衛2月号」(p70)に建部正義さん(中央大学名誉教授)の「世界的な物価高とマルクス貨幣・信用理論」で、現在の物価高はインフレーションでないとされています。建部氏の論考にも日銀の「当座勘定口座」や「超過準備預金」(追加準備預金と称している)が出てきます。私はこれを読んだのは第2回目の講義の後の1月14日でした。ご参考までに。(以上1/15発信の受講者へのメールより)自慢しているのではなく、「資本論」は今も生きて力を発揮している、ということを言いたいのです。【2022/1/19追加】

第3節 貨幣 ①p226〜p253

この節では貨幣の機能を、価値尺度(第1節)、流通手段(第2節)からさらに、蓄蔵手段(第3節a)、支払手段(第3節b)、世界貨幣(第3節c)と展開していきます。最初の数行は第1節(価値尺度)、第2節(流通手段)のおさらいです。

a 蓄蔵貨幣の形成 ①p226〜p235

a項のあらましは次の通りです。

第1章のはじめの言葉では、「諸社会の富は『商品の巨大な集まり』として現れ」るのですが、商品の交換を媒介する貨幣は、どんな商品とも交換できる一般的等価物ですから、そのまばゆい姿態もあって、貨幣そのものを得る欲望が芽生え、貨幣は蓄蔵されます。

商品交換の初期の段階ではこの傾向が顕著です。例えば大航海時代の金銀財宝の略奪はその現れです。ここで大事なのは、使用価値=商品への欲求は、どんなに浪費が好きでも限度がありますが、価値=金の蓄蔵衝動には限度がありません。

靴は何足かあれば充分ですが、お金はいくらあってもまだ欲しくなるものなのです。

①p226〜p227 「二つの相対立する…」

流通部面で休むことなしに動き回る貨幣も、流通が中断されると固定化し、「鋳貨から貨幣(金地金*ykb)に、転化され」ます。

①p227 「商品流通そのものの最初の発展とともに…」

商品経済の初歩的な発展の中で、どんな商品とも交換できる力を持つ貨幣を集める欲求、貨幣蓄蔵の欲求が強まります。すなわち重金主義の段階です。こちらを参考にしてください。

①p227〜p228 「商品流通そのものの始まりにおいては・・・」

共同体の剰余生産物が商品として売りに出されると、もともと自給自足の余りものだから他の商品と交換する必要がなく、貨幣形態が永久化されると言っています。妄想は別としてヴァンダリントの指摘に続く、イギリスからインドと中国への輸出はこちらで語られています。

①p228〜p229 「商品生産が…」

ここは、原注(八八)から(九三)でホメロスからシェイクスピアまで出てくる、マルクスの経済学、歴史宗教学、文学などの博学ぶりが満載です。言っていることは、金産源地ではじまる購買なき販売(売った人の手に金が残る)が、商品流通のあちこちで、何でも手に入る貨幣に対する欲求、黄金欲を目覚めさせるということです。「すでにその幼年期にプルトス(プルトンの間違いで、プルトンはギリシャ神話の埋蔵金銀の管理者)の髪をつかんで地中から引きずり出した近代社会」とは重金主義に根を持つ資本主義社会ということです。

①p232〜p233 「使用価値としての・・・」

ここで言いたいことはただ一つです。「蓄蔵貨幣形成の衝動」すなわち金貨幣にに対する欲求は限度を知らないということです。その後の「貨幣の量的制限と質的無制限性」との矛盾とは、無理に弁証法的言い回しにこだわっているだけのように聞こえます。

①p233 「金を貨幣として・・・」

貨幣蓄蔵者は、禁欲、すなわちたくさん生産して(たくさん売って)、少ししか消費しない(少ししか買わない)ことが、彼の経済学のすべてだと言っています。吝嗇(りんしょく)とはケチのことです。

なお、原注(九四)で紹介されているヴェッリとは、18世紀のイタリアの経済学者で重農学派(すべての価値は農業で生まれる)への最初の批判者であり、労働価値説に対し効用価値説を主張した人物です。

①p234 「蓄蔵貨幣の・・・」

金塊や金貨を蓄蔵する形態とならんで、「審美的形態」すなわち食器や宝飾品などの金銀製品の所有が進すみ、これが非常時に売られて貨幣になると言っています。

①p234 「蓄蔵貨幣の形成は・・・」〜原注(九九)

これはまさに「貨幣調整説」で、本文より原注(九九)が分かりやすいです。すなわち、「貨幣のこうした干満は、政治家の手助けなしに、おのずから補われ調整される。・・・貨幣(鋳貨*ykb、以下同様)が欠乏すれば、地金が貨幣に鋳造される。地金が欠乏すれば(「鋳貨が余れば」がより正しい*ykb)、貨幣は鋳つぶされる(地金に戻る*ykb)。」(サー・D・ノース『交易論』)

さらに、p228にあったようにインドでは大きな蓄蔵貨幣形成があり、その役割を果たしているのが銀の装飾品で、「利子率が高くなれば(貨幣への需要が高まれば*ykb)、引き上げられて鋳造され、利子率が下がると、またもとに(装飾品に*ykb)帰る」ことを、ジョン・スチュアト・ミルが『銀行法委員会』(1857年)で証言しています。

b 支払手段 ①p235〜p247

b項の結論はすぐ出て来ます。商品流通の発展とともに、商品の譲渡(販売)と貨幣の譲渡(代金の支払い)が時間的に分離します。すなわち債権者と債務者が現れます。こうして貨幣は支払手段となります。(①p235〜p236)

原注(九六)で紹介されているルターの『牧師諸氏に、高利に反対するように説く』は、第一部の最後の第7編(資本の蓄積過程)などでたびたび出て来ます。少し難しいですが、マルクスがその内容を紹介しているのがこちら。

①p236〜p237 「債権者または債務者・・・」

前段で論じた債権者と債務者の分離は、階級的に見ると、古代ローマの平民(自由民)債務者が没落して奴隷になり、中世の封建貴族が華美な生活で資本家から借金をして土地を取り上げられて没落したり、階級闘争でもあったということです。

原注(九七)では資本主義的生産様式の黎明期の17世紀のはじめのころのイギリスでも、債権者の債務者に対する「他のどんな人間社会にも、また世界のどんな国にも見られない残忍な精神が支配的である」と、著書からの言葉を紹介しています。想像するに、商売に失敗した商人は身ぐるみはがされて、生き延びる保証もなく路頭に放り出されたのでしょう。

①p237〜p238 「商品流通の部面にもどろう…」

債務と債権の分裂によって、流通過程では商品と貨幣が相対することがなくなり、貨幣はしばらく蓄蔵貨幣となる、と言っています。

この蓄蔵貨幣は第三部では銀行により貨幣資本に転化します。この段落はそのことを強く意識させるところです。

①p238 「買い手は・・・」

ここは、貨幣を支払う前に商品を手に入れ言うことを、ヘーゲル風のグルグル回しの難解な表現にしています。

「買い手は、彼が商品を貨幣に転化してしまうまえに、貨幣を商品に転化する」は次のように翻訳すれば理解できます。すなわち「買い手は、彼が彼の商品を売って貨幣を手に入れる前に、将来手に入れいるその貨幣を支払う約束で、彼の欲しい商品を先に手に入れる」です。

次の「売り手の商品は・・・私法上の貨幣請求権においてのみその価格を実現する」は解りやすいと思いますが、その次はまた難解です。

「この商品は、」というのは、たとえば、上着が欲しい靴生産者の商品である靴のことで、商品所有者にとっては非使用価値である商品のことです。「この商品は、貨幣に転化されてしまうまえに」とはW−G−Wのうちの第一のW−Gの変態が行われる前にということで、「使用価値に転化する」とは第二のG−Wの変態が行われる。すなわちW−G−WのうちG−Wが先に行われ、あとになってW−Gが行われて貨幣が手に入り、それで「後払い」するということです。

原注(九八)では「前払い」について述べられています。(銀行による手形の割引も、商品が購買者から支払われる前に販売者に貨幣が手に入ります。銀行は、商品の買い手すなわち債務者が支払う前に、債務者に代わって債権者に支払います。だから「前貸し」と言われます。

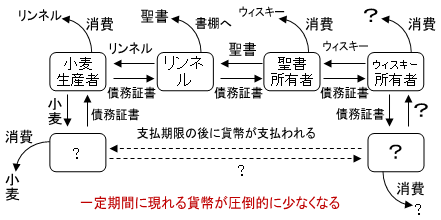

①p239 「流通過程のどの一期間をとっても・・・」

ここは支払い手段としての貨幣の節約は、通流速度によって決まるが、債権と債務の分裂でもその流通速度が加速されるといっているようです。マルクスは明言していませんが、支払期限のあいだが長くなると、流通速度が遅くなるのでなく、早くなり、貨幣が節約されます。

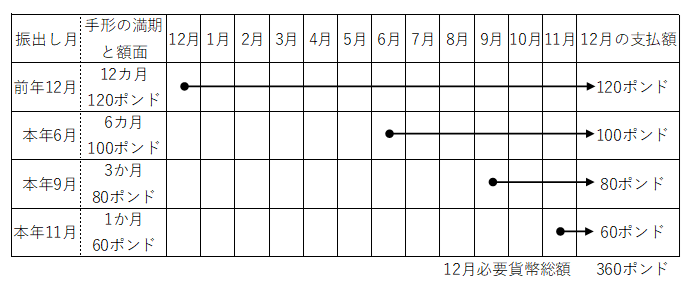

「以前に示した変態系列のからみあい」とはこれで

債務と債権が分裂するとこうなります。

「流通手段の通流において・・・社会的関連を表現する」はいいと思いますが、「支払い手段(債務証書)の運動は、すでにその運動以前にできあがって現存している社会的連関を表現する」とはハッキリしませんが、これは「b 支払い手段」の初めのころのこのことかもしれません。あまり関係ない感じです。

中世のリヨンの「振替」がやがて発展する手形交換所についていはこちらを参考にして下さい。

①p239〜p240 「諸販売の同時性と並立性は・・・」

貨幣の媒介が必須の無数の売買では、貨幣の通流速度には制限があります。だからこそ逆にそれは支払い手段を節約する梃(てこ=動機)になり、「決済のための固有の施設と方法とが自然発生的に発達」します。例えば中世リヨン(国際手形交換所があった)の〝振替"がそうだと言っていますが、これが17世紀に「振替銀行」に発展します。

①p240〜p241 「支払手段としての貨幣の機能は・・・」

マルクスは、販売と購買の分裂、貨幣と商品の対立のなかに、早くも恐慌の可能性を見いだします。諸支払がうまく相殺されれば、貨幣は観念的に計算貨幣または価値尺度として機能するだけですが、相殺がうまくいかず現実の支払いが集中すれば、商人のだれもが貨幣を求めて狂乱する「貨幣恐慌」が起ります。

ここで「生産恐慌・商業恐慌のなかの貨幣恐慌と呼ばれる瞬間」と言っていますが、「生産恐慌」とは商品が大量に売れ残り工場がストップする過剰生産恐慌のことです。原注(九九)からすると、「商業恐慌」は過剰生産が原因でなくても上記のような自然発生的な貨幣節約機能の他に、人為的な貨幣市場操作、金融操作などで引き起こされる「貨幣逼迫」のことだと思われます。原注(一○○)の例のように、大投機師や大詐欺師の仕業によって人為的に引き起こされる「貨幣逼迫」は第三部でいやというほど出て来ます。

①p242〜p243 「さて、ある与えられた期間に・・・」

ここは自然発生的な貨幣節約機能が引き起こす「貨幣恐慌」を解明しています。まず、

の右辺の貨幣総量を「流通手段」と限らず支払い手段も含めた貨幣流通量として、左辺の分子の「諸商品の価値総額」から「実現されるべき(現金で売買されるべき*ykb)商品総額に(後払いの*ykb)期限のきた諸支払総額を加え、それから(諸債務の*ykb)相殺されるべき諸支払を引き、最後に(左辺の分母から*ykb)同じ貨幣片があるときには流通手段として、あるときは支払い手段として、かわるがわる機能する流通の回数を差し引いたものに等しい」つまりこうです。

の右辺の貨幣総量を「流通手段」と限らず支払い手段も含めた貨幣流通量として、左辺の分子の「諸商品の価値総額」から「実現されるべき(現金で売買されるべき*ykb)商品総額に(後払いの*ykb)期限のきた諸支払総額を加え、それから(諸債務の*ykb)相殺されるべき諸支払を引き、最後に(左辺の分母から*ykb)同じ貨幣片があるときには流通手段として、あるときは支払い手段として、かわるがわる機能する流通の回数を差し引いたものに等しい」つまりこうです。

「たとえば、農民が…」からのシミュレーションを、次のイメージ図を見ながら読み解いて区ください。

こんな論理的結論が簡単に出てくるマルクスの頭脳の構造は理解不能です。それとも、これを表す現実の現象があったのでしょうか。

ということで、「ある期間、たとえば一日のあいだに流通する貨幣の総量と、流通する商品の総量とは、もはや一致しない」とはもうこれまで論じてきたことで当たり前のことのくり返しです。問題は次の「日々に契約される諸支払と、同じ日に満期になる諸支払とは、まったくつり合いのとれない大きさである。」はまったく言葉足らずで不正確な表現です。正しい表見は原注(一〇二)の『通貨理論の吟味・・・』(1845年、著者不明)にあります。後半で言っていることは下図のことです。

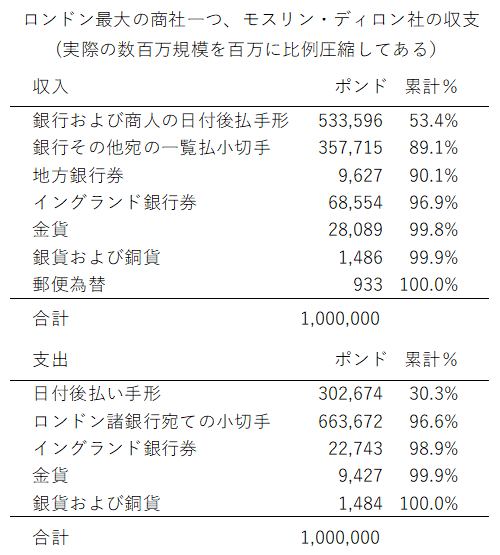

①243 「信用貨幣は・・・」

ここで「信用貨幣」という概念が突然登場しますが、次の表(「累計%」はykbdataが追加)を見ると、これは手形と小切手のことらしく、収入の89.1%、支出の96.6%を占めています。マルクスが第三部で「本来の信用貨幣」としている銀行券含めると、それぞれ96.9%、98.9%にも及びます。貨幣の節約がここまで進んだわけです。逆に言うと、手形などの相殺がうまくいかなくなると大量の貨幣が必要となる「貨幣恐慌」が起るわけです。(郵便為替はごく僅かなので無視します。)

マルクスはこのことを「信用貨幣は大口取引の部面を住みかとする独自の存在諸形態を受け取り、これに対して金鋳貨または銀鋳貨は、主として小口取引の部面に押し戻される」と表現しています。信用貨幣が発達するまでは大口取引も金銀鋳貨で行われたのでしょう。

①p244〜p245 「商品生産が…」

商品生産の発展により、貨幣の支払い手段としての機能から、租税や地代も生産物から貨幣へ転化します。この、現物地代から貨幣地代への転化で、農民が窮乏し、マルクスはまだ言及しませんが、農民が土地を奪われ「自由な労働者」に転化し、資本主義的生産様式に投げ込まれます。ここで「日本」が『資本論』で初めて出て来ますが、「その狭い経済的存在諸条件」とは、狭い農地による零細家族農業のことでしょう。すなわち貨幣地代によって日本の農業も、第三部の地代論で論じる、イギリスの資本主義的農場経営のように農業賃労働者による大規模化と機械化農業へと転化するだろうということですが、幕末から戦前にかけての農地の大規模私有(「不在地主制度」と呼ばれた)と戦後の農地改革、そして現在進む農業の資本主義化まで、マルクスの予言はまだ進行中です。

①p245〜p246 「どの国でも一定の・・・」

支払期日、一部は春と秋など農産物の収穫期に結びついているなど、「支払いのために一年のうち一定の日に必要とされる貨幣の総量は、支払い手段の節約に、周期的な、しかしまったく表面的な(生産過程とは無関係に*ykb)、攪乱(貨幣恐慌*ykb)を引き起こす」 そして、「すべての周期的支払いにとって必要な支払い手段の総量は、(遠隔地との取引などによる手形の満期の長期化の傾向など*ykb)諸支払周期の長さに正比例する」と言っています。

①p246〜p247 原注(一〇六)、原注(一〇七)

原注(一〇六)にはこの「貨幣恐慌」の具体的事例が記述されています。

原注(一〇七)は、W・ペティ(イギリス古典経済学派の始祖)が、貨幣の回転速度をあげることによる通流する貨幣の総量の節約を「みごと」に論述していると紹介しています。このペティの論理からマルクスの

が生まれたと思われます。マルクスの頭の中で生まれた論理ではなかったのですね。

が生まれたと思われます。マルクスの頭の中で生まれた論理ではなかったのですね。

「ごとうび」(5のつく日付と10のつく日付、特に15日、20日、25日、30日)の交通渋滞は商品の納入日の集中による「恐慌」現象と言えないでしょうか。【2022/1/4追加】

①p247 「支払手段としての・・・」

最後にマルクスは、支払いに備えた貨幣蓄蔵が、ブルジョア社会の進展とともに増大すると述べ、のちに論じる「資本」の出どころの1つをほのめかします。【2021/06/13追加】

c 世界貨幣 ①p247〜p254

①p247〜p248 「貨幣は・・・」

まずは結論です。貨幣は国内ではさまざま顔をもたった鋳貨、紙幣などの局地的形態をととりますが、海外へでると貴金属(金、銀)の地金にもどります。本来の貨幣=貴金属地金は、世界共通の抽象的人間労働を直接的社会的に表す商品として全面的に機能します。

①p248〜p250 原注(一〇八)

マルクスが例によって1844年のピール銀行法を愚かなことと批判しています。{エンゲルスの加筆}は金銀の価値比の変動のことで、それも技術論に特化しています。理系のykbdataにとってはよくわかりますが、おもしろくはありません。しかし、当時の人はエンゲルスの特に自然科学への博学にびっくりしたでしょう。

①p250 「世界貨幣は・・・」

支払い手段、購買手段、富の蓄積手段として絶対的に機能する、国際収支の決済に支払い手段としての機能が優越するが、国際的な購買手段としても役立つ、国際的な富の移転にも役立つと言っています。

ロシア革命の渦中であってもロシアの金は都市労働者の食料および生活物資を外国から買い付けるために、充分な力を発揮しました。(確かにどこかで論じられていましたが、どこだか思い出せません。誰か調べてもらえないでしょうか。)

ちなみに、第一次世界大戦での戦敗国ドイツの、戦勝国フランス、イギリスなどへの賠償金問題はこちらを参考に。

①p251〜p252 「どの国も…」

どの国も国際貿易のために「生身の金銀が必要」で、ジェイムズ・スチュアート(ミルの父親)は金銀をはっきりと「世界貨幣」として性格づけたと言っています。

原注(一一〇a)は2000万ポンドというナポレオン戦争の賠償金がフランスの国内流通に影響しなかったという話で、60億ポンド以上と言われる第一次世界大戦でのドイツの賠償金とは二桁違う額で、あまり注釈になっていません。

①p252〜p253 「金銀の流れの運動は・・・」

金銀の運動は二つの流れがあります。一つは金産源地から世界の国々の流通部面に入り込み、もう一つは国際的な運動ですが、これはこれまでの話で当たり前です。新しいことは、為替相場によって国境から出たり入ったりと言っています。

ここではマルクスは為替相場の変動をその主導要因してあげていますが、逆に金の流出入が為替相場を変動させる側面も強く、弁証法的な関係ではないでしょうか。この辺は第三部第35章の「貴金属と為替相場」で詳しく論じられます。

①p253 「ブルジョア的生産の・・・」

ここは、第一部では度外視するとしていた銀行信用の話が出て来ます。要するに資本主義的生産が発展している諸国では、中央銀行の最小限の金準備で莫大な商品流通を支えている、中央銀行の金があふれるということは商品流通が中断していることを示していると言っています。

原注(一一四)は金の蓄蔵は「死んだ資本」(ベラーズ)、「政治体の脂肪」(W・ペティ)だという経済学者の言葉を紹介しています。

「逐条解説」にする前の「貨幣論」は4438文字でしたが、「逐条解説」の加筆で、この新しい「貨幣論」は3万1348文字になりました。全三部を読み解いたあとにふり返り、過去の誤りを訂正し、不十分を補い、多数のイメージ図を追加しました。

マルクスは第一部第1篇が一番難解だと言っています。ykbdataの「逐条解説」は、『資本論』を読み始めようとする人には参考になると思います。第一部第1篇の頭はこちら。

次回はいよいよ「資本」が登場します。

2002年5月18日 ykbdata(2025年10月27日「逐条解説」で全面改訂)

|「新版『資本論』の研究」のトップ |第一部の目次 |前のページ |次のページ |メール|